Conférence débat « Quel avenir pour l’élevage ? » Engraisser au pré et pas qu’à l’herbe

Le 26 mars à Paray-le-Monial se tenait une conférence d’un genre nouveau : celle d’une soutenance de thèse ou presque… Et ce devant de nombreux éleveurs. Accompagné par son directeur de thèse à AgroParisTech, Hubert Cochet, le jeune doctorant Jonathan Dubrulle a proposé une piste pour améliorer les revenus et sortir du système des « primes à la vache ».

Déjà chargé d’enseignement, Jonathan Dubrulle aime se confronter aux réalités du terrain. Dès le début de sa thèse en 2021, pendant trois ans, il a sillonné les fermes d’élevage de Saône-et-Loire et de la Nièvre au cœur donc de l’élevage charolais. Son directeur de recherche, Hubert Cochet l’a formé pour « comprendre les changements d’élevages », avec une méthode scientifique « agroéconomie comparatiste » des divers systèmes à travers le monde. Sa « collecte » des informations (économiques, écologiques, sociales…) se faisant « exclusivement par des témoignages et des enquêtes approfondies auprès d’agriculteurs », qu’ils remerciaient chaleureusement. Sur plus de 250 entretiens, certains acteurs de la filière avaient fait le déplacement pour témoigner. Hubert Cochet avait rencontré en 2015, Henri Guillemot (lire encadré). L’ex-éleveur de Toulon-sur-Arroux, lui avait alors demandé « de comprendre les dynamiques du bassin naisseur, sans tabou », rappelait-il.

Les broutards italiens à la base

Jonathan Dubrulle posait donc les bases. Le Massif Central est la principale région allaitante de France, s’étendant sur onze départements. À l’Est, la Saône-et-Loire et la Nièvre sont aussi « très orientées » allaitant mais produisant majoritairement des animaux maigres, non engraissés, pour être exportés, engraissés et abattus en Italie pour répondre à la demande de l’Italie en viandes. Le Charolais est donc un haut lieu d’éleveurs naisseurs. Le jeune doctorant repositionnait cette histoire dans une « évolution » historique remontant après-guerre qu’il résumait à grands traits ainsi : de la polyculture et polyélevages, à la spécialisation, standardisation, course aux vêlages et à la prime à la vache pour certains, « moules à veaux » carrément pour d’autres. L’expression se voulait volontairement provocatrice en public pour exprimer ce qu’il a entendu dans les fermes d’actifs comme de retraités.

Point d’agribashing à l’horizon contre les éleveurs, au contraire, Jonathan Dubrulle les dédouane en revenant sur les politiques et marchés économiques. Repartant de 1950, les zones naisseuses et d’engraissements vont de pair avec des foires et marchés qui « mettent en relation » les personnes. La période de faste économique des trente Glorieuses voit la progression de la consommation de viandes. Les soutiens publics « encadrent alors la formation des prix ». Durant ces décennies, « les châtrons charolais » sont envoyés dans le bassin parisien qui produit des betteraves fourragères. Avec le début de la motomécanisation, de la désertification rurale… « ce qui bloque est la production fourragère par agriculteur », d’où le recours à plus de fenaison. Mais le véritable « big bang » sera l’avènement du marché Italien dans les années 1960 à 1980, « avec la plaine du Pô qui s’affirme sur le maïs ensilage ». L’engraissement se fait alors à l’auge, à base de tourteaux et de maïs. L’Italie « aspire » rapidement le « flux » de bovins, qui passe de 150.000 à 500.000 broutards exportés en l’espace de dix ans.

La consommation de viandes « rouges » diminue réduisant le nombre d’agents commerciaux. Les groupements d’éleveurs accompagneront la « spécialisation des naisseurs dans les années 1990 », jusqu’à « allouer l’intégralité des ressources et arrêter tout autre élevage et cultures pour libérer ce temps pour les vêlages », grossissait-il le trait. Les bâtiments se tournent vers des étables entravées avec couloir central pour « distribuer l’aliment au tracteur ». La fin des quotas laitiers oblige à « soutenir » le secteur avec des primes aux bovins mâles. La réforme de la Pac de 1992 finit de « libéraliser » les marchés viandes. Les aides Pac se tournent vers le couplage aux produits et aux superficies. Les éleveurs vont progressivement vendre plus jeunes « avec moins de rations » en avançant la période de vêlage.

Le paroxysme des vêlages

Paradoxalement, qui dit libéralisation des marchés, dit tendance à l’oligopole. Jonathan Dubrulle s’arrête à l’oligopsole, marché caractérisé par un petit nombre d’acheteurs avec de nombreux vendeurs. La négociation est de fait défavorable à ces derniers, les éleveurs. « La période de vêlage devient limitante, voire bloquante » début des années 2000 et certains se tournent vers des races « plus vigoureuses », à l’image des critères génétiques charolais qui passent « du développement squelettique à celui de facilité à vêler ».

De 1960 à 2020, le nombre de vaches allaitantes par travailleurs est multiplié par dix et même « par onze dans la Nièvre et par dix-sept » en Saône-et-Loire. Pour autant, les prix payés aux éleveurs (inflation déduite) stagnent voire diminuent, alors que les charges augmentent. De ce « ciseau des prix » dès les années 1970 né la crise de l’élevage. « Le produit brut augmente, tout comme les coûts de production, le coût du capital flambe… Résultat, la richesse produite se soustrait du capital et devient négative au milieu des années 2000 ». La course aux vêlages n’est dès lors plus viable ni rentable et seules les « aides publiques font le revenu » des éleveurs. Jonathan Dubrulle fait l’hypothèse – et la démonstration (lire encadré) – que les éleveurs l’ont déjà compris. Depuis 2005, le cheptel se « réduit et a perdu 550.000 allaitantes et laitières. Certains diminuent leurs surfaces, d’autres leurs vaches allaitantes mais plus personne ne veut augmenter la taille de son cheptel », surtout avec le réchauffement climatique qui limite pour l’heure toutes autres cultures autre que l’herbe le plus souvent.

Partage du gâteau public

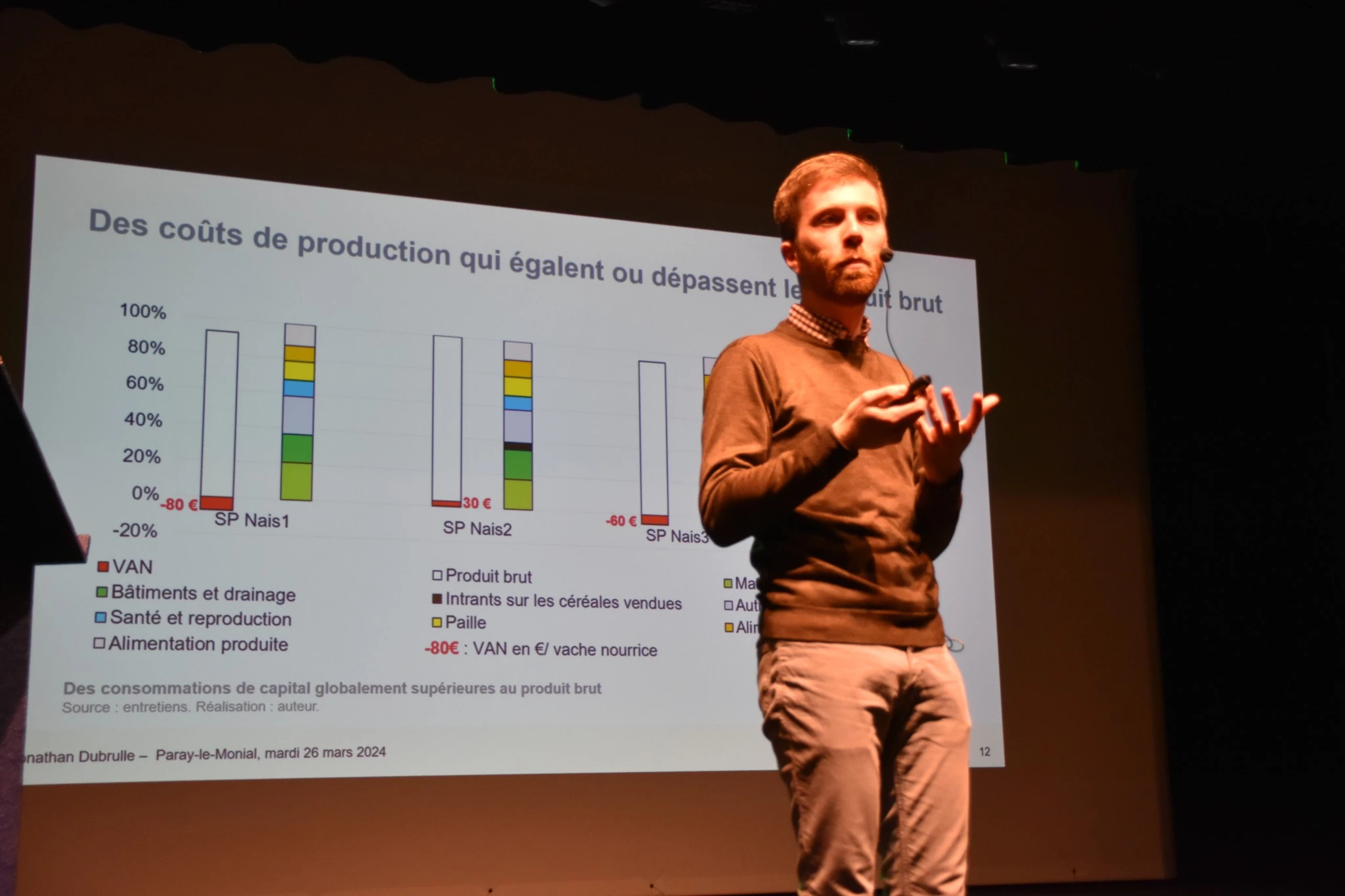

Jonathan Dubrulle s’est plongé dans les comptabilités des éleveurs naisseurs, qu’il a classé en quatre groupes en fonction du nombre de veaux nés. Résultat, le produit brut est « totalement consommé par les charges », malgré les efforts des éleveurs pour « corriger l’amortissement technique ». Résultat, un élevage avec 90 à 100 vêlages par unité de main-d’œuvre va creuser son déficit autour de -7.500 € à -2.500 €, en fonction des intérêts bancaires sur le capital emprunté, des salaires et rémunération du travail, du foncier… Son « revenu » n’étant au final que des soutiens publics à « hauteur de 170 à 180 % » pour compenser les pertes, revenir à zéro et « se dégager » ce « revenu ». Ces derniers dépendent donc de plus en plus du « partage du gâteau des subventions publiques » (lire encadré).

Qu’on ne se méprenne pas, Jonathan Dubrulle ne fait que des constats. Au contraire, sensible aux témoignages des éleveurs, il déplore la « pénibilité des vêlages, des nuits hachées, du stress des pertes… durant ce moment crucial où se joue le « revenu » de l’année ». D’autant plus qu’il voit arriver le changement climatique, « rendant plus jaune que vert l’été et plus vulnérable » les élevages qui vivent une crise sociale et sociétale, respectivement par une course à l’agrandissement et une démographie négative des éleveurs et une « pression » politico-médiatique « remettant en cause le métier, appelant à ne plus manger de viande, vous traitant de pollueurs… Causant une grave crise morale », que Jonathan Dubrulle dénonce.

Quelles alternatives ?

Comment « s’extraire du moule à veaux et sortir de cette spirale naisseur » ? S’il ne sait pas si c’est LA solution, Jonathan Dubrulle propose une solution : celle de se « tourner vers l’engraissement de la totalité des femelles, uniquement au pré et à l’auge ». Tous les mots sont pesés et chacun compte, sans soustraire les autres (lire encadré). À la remarque d’un jeune éleveur s’interrogeant sur l’engraissement à l’herbe, Jonathan Dubrulle le redit, il « ne s’agit pas d’éluder toute complémentation, mais de substituer au pré, à l’auge, avec des méteils et des protéagineux ». Surtout que la charolaise a un atout « rustique », celui de pouvoir « compenser » en grande partie à l’automne les kilos « perdus l’été » en cas de sécheresse, selon lui. Dans ce scénario idéal, le doctorant imagine aussi moins de vêlages l’hiver laissant plus de temps pour valoriser « le paysage bocager » en litières, en bois énergie…

Le seul réel « frein » qu’il voit à son scénario d’engraissement au pré est la nécessité « d’avoir un maillage local » fort, allant du marché au cadran, abattoir, cuisine centrale… quitte même à imaginer un « label » permettant de reconnaître « les taurillons à l’herbe des génisses maigres ». Une opportunité pour « sortir de la standardisation du steak haché », selon lui, même si, pour cela, il faudra d’autres politiques foncières, financières…

Des plafonds qui deviennent le plancher

En 2015, Henri Guillemot, alors président de l’Institut Charolais, a accueilli un groupe d’élèves d’AgroParisTech, « Grignon pour les anciens ». Il venait faire une étude d’agriculture comparée en interrogeant une cinquantaine de fermes. La restitution s’était faite devant 200 personnes alors. En 2019, Hubert Cochet a repris contact avec lui pour voir l’évolution des systèmes de production de la région. La thèse est financée par la Fondation de France. Il remontait le temps pour revenir à 2012 et la réforme de la Pac d’alors qui enterre « les prix garantis pour passer à des aides directes basées sur les valeurs historiques des exploitations ». Ces fameux « droits à prime » (ou DPU) au moment des transmissions vont « rester gratuits » alors qu’une « bourse, comme pour les actions financières », fut un temps envisagé pour se les échanger. Blanc bonnet et bonnet blanc ? Henri Guillemot analyse les conséquences : « Au début, on a géré des pénuries de droits. On avait plus de vaches que de droit "prime à la vache". On a fixé des critères prioritaires. On n’est jamais arrivé à corriger, car on n’avait jamais assez de droits. On avait fixé un plafond de 40 droits au moment de l’installation. Ce plafond est devenu une norme. On réagit tous pareils : quand on considère qu’on a droit à quelque chose, alors on veut le maximum. On était piégé dans déjà une chasse à la prime », ne refaisait-il pas l’histoire. Rebelote avec le plan départemental pour un « élevage viable et durable » fixé à 60 vêlages par les centres comptables. « C’est devenu la nouvelle norme. Mais une ferme viable, ce n’est pas un nombre de vaches, c’est le talent de l’éleveur », concluait-il quelque part sur une « norme » qu’on ne sait pas mesurer. « On était piégé dans un schéma administratif qui nous emmenait toujours plus en avant : azote, mise aux normes des bâtiments…, en en oubliant de se battre contre les prix de vente alignés sur le prix du minerai pour les marchés ». Sa plus grande peine étant « pour les jeunes installés qui doivent être très bons en moins de cinq ans », par rapport aux aides à l’installation, « alors qu’avant, il nous avait fallu une carrière parfois pour y arriver ».

L’engraissement à l’auge

Si le « moule à veau » est cassé, selon lui, quelle solution propose Jonathan Dubrulle ? Il a tout d’abord observé que les éleveurs « s’écartaient partiellement de la maximisation du nombre de vêlages par travailleur » pour se tourner vers une diversification de production (cultures, ovins, volailles, porcs…) ou en se dirigeant vers des « niches » (reproducteurs, bêtes à forte conformation…). Lui, suggère d’essayer d’engraisser à l’herbe au pré –« dans le Brionnais par exemple ou dans les zones argilo-calcaires »– et à l’auge mais toujours au pré. Pas pour tous les animaux, mais pour une partie. Jonathan Dubrulle a observé que l’engraissement à l’auge à base de maïs ensilage ne permet pas forcément « des niveaux de valeur ajoutée plus élevés » qu’en bovins maigres (broutards 400-450 kg type Italie). En revanche, les élevages avec une logique « économe » s’en sortent déjà mieux « en maximisant l’herbe ». Il propose une « alternative : renouer avec des pratiques des années 1950-1960 basées sur les complémentarités entre espèces animales et végétales, sur le bouclage du cycle de l’eau et des nutriments ». Sa définition de l’agro-écologie en quelque sorte qui nécessite « d’incorporer davantage de travail par animal » et par unité de main-d’œuvre. Concrètement, il propose de tester des vêlages débutants « fin février-début mars » pour la moitié des vaches, pas la totalité. Avec la production de méteil grain en substitution des achats d’aliments et de tourteaux. La moitié des animaux maigres serait vendue alors comme taurillons d’herbe et génisses maigres de 15-16 mois « au mois de juin, après un passage en bâtiment l’hiver, sevrés et relâchés au pré ». Des économies sont alors possibles côté alimentation des veaux et vaches. « On cale les pratiques sur la pousse de l’herbe en pleine flambée avec des vaches en lait pour que les veaux profitent ». Les compléments étant assurés au printemps par le méteil à grains : céréales, avoines, orges… avec des protéagineux type pois fourrager. Si ce système est plus économe et permet une hausse de la valeur ajoutée nette par vache allaitante, selon les chiffres de Jonathan Dubrulle basés sur ses entretiens d’éleveurs, ce n’est pas pour autant que le revenu agricole « n’est plus dépendant des soutiens publics, mais dans une moindre mesure ». « On fait mieux, mais on ne permet pas encore à l’éleveur de vivre dignement de son métier », concluait-il, conscient que les politiques publiques doivent également évoluer.

Le « moule à veaux » est cassé, l’engraissement aussi ?

Les éleveurs le disent et le répètent, que ce soit en franc ou en euro d’ailleurs, les prix des animaux payés aux producteurs n’ont pas bougé d’un kopeck en 50 ans. Et même en euro constant (inflation déduite donc), Jonathan Dubrulle faisait la démonstration que le prix payé est tendanciellement à la baisse, alors que les charges (aliments bétail, engrais et amendements, énergies et lubrifiants, matériels et équipements, frais généraux) sont à la hausse ou stable. « Depuis le milieu des années 1970, on se retrouve avec un effet de ciseau de prix où l’éleveur est placé dans une situation très difficile. Ce qui a incité à l’augmentation des volumes produits » par élevage « vu que la richesse créée par vache allaitante s’est réduite ». Implacable, mais avec un autre effet pervers. Cette hausse des volumes augmente mécaniquement le chiffre d’affaires et le produit brut (de 20.000 € en 1970 à 90.000 € en 2019 en moyenne) mais au détriment de la valeur ajoutée nette (de 10.000 € à négative à partir de 2000 avec un plus bas dans les années 2010).

Une valeur nulle à négative pour les naisseurs

Alors comment font ces éleveurs « pour s’en sortir » ? Le réseau comptable de France (Rica) donne des revenus se maintenant pourtant. Et ce uniquement presque avec les subventions publiques. « Aujourd’hui, ce n’est plus le produit du travail des éleveurs qui fait leur revenu, mais les subventions publiques qu’ils perçoivent ». Alors pourquoi ce sentiment que la crise s’est encore accentuée ? Du fait des sécheresses à répétition sans doute, mais pas que. Jonathan Dubrulle différenciait quatre types d’exploitations en élevage naisseur, à la fois en Saône-et-Loire et dans la Nièvre. Il a fait ses propres calculs pour « éviter quelques biais » comptables, « stock artificiel, amortissement des tracteurs surestimé… ». Essayant d’être au plus proche du « réel » donc, il observe que dans tous les cas, le produit brut est non seulement « totalement consommé » par les coûts de production (avant 2021) et la valeur ajoutée ramenée à la vache allaitante est soit négative (de – 60 € à -80 €), soit « résiduel » (+30 €). Ces différences s’expliquant principalement par le nombre de vêlages par travailleur. « Or, on voit que ce n’est pas la course à la vache qui est création de richesse » aujourd’hui. Les subventions publiques, qui font les revenus, « sont comme un gâteau à partager » entre les propriétaires fonciers, les intérêts sur le capital empruntés et les salaires éventuellement. Au final, la part de subvention publique représente donc 180 % du revenu agricole brut, mais ce dernier fait "vivre" toute une filière. Problème, la production se dégrade avec le changement climatique et notamment en raison des sécheresses plus régulières et plus intenses. Un changement climatique qui rend les éleveurs « vulnérables ». À la charge de travail éreintante, notamment durant la période des vêlages, pour un revenu « d’une année » souvent sous le seuil de pauvreté, se rajoute une « pression sociétale » avec une remise en cause de l’élevage par certains. « Une crise pas qu’économique et environnementale », lui ont dit les éleveurs. Est-ce donc la fin de la « course à la vache allaitante » ? Pour Jonathan Dubrulle, « oui, les chiffres sont têtus », et outre la décapitalisation nationale en vaches allaitantes et laitières, la Saône-et-Loire et la Nièvre ont respectivement perdu 27.000 et 18.000 vaches depuis 2016, passant de 226.569 nourrices par an à 199.873 pour la Saône-et-Loire par exemple en 2022. Et dans les entretiens qu’il a réalisés, aucun éleveur « ne m’a dit vouloir augmenter la taille de mon cheptel », voyant plutôt une extensification avec reprise de près.