Revenu agricole : dissiper les confusions

Le centre d’études (CEP) du ministère de l’Agriculture a lancé un projet de recherche sur la mesure du revenu des agriculteurs et les premiers travaux qui en sont issus doivent être présentés au premier semestre 2020. Résultat, revenu professionnel, ou disponible, prélèvements privés. Plusieurs indicateurs coexistent qui n’ont pas la même signification, et dont la presse généraliste mésuse régulièrement. La MSA, elle-même, a été critiquée pour sa communication sur le sujet et réfléchit à des changements. Agra vous donne les clés pour comprendre.

« 30 % des agriculteurs gagnent moins de 350 euros par mois ». La formule initiée en 2016 par le président de la MSA Pascal Cormery a atteint son but, mettre la lumière sur une réalité, la détresse des agriculteurs les plus fragiles. Elle a fait florès depuis, jusqu’à être reprise par Emmanuel Macron lui-même lors de son discours de Rungis en 2017.

Mais cette formule a pu jeter le trouble, car elle est ambiguë. En mensualisant artificiellement le revenu professionnel, qui est le résultat annuel fiscalisable déclaré à la MSA par les chefs d’exploitation, tout porte à croire que cette notion est comparable au salaire des employés. Or, même si les ordres de grandeur sont similaires, la comparaison n’est pas bonne.

« Cette communication est confuse », estime Didier Caraes, économiste aux chambres d’agriculture. « Ce n’est qu’une partie de la réalité, il faut expliquer ce qu’il y a derrière », étaye Jean-Louis Chandellier, directeur adjoint de la FNSEA. La MSA travaille d’ailleurs actuellement à la façon dont elle communique sur ces chiffres.

« Des concepts pas toujours simples à réconcilier »

Au ministère de l’Agriculture, le Centre d’études et de prospective (CEP) a lancé en juin 2018 un appel à projet de recherches, pour mieux appréhender cette « notion complexe » du revenu agricole « qui peut s’appréhender à partir de plusieurs concepts pas toujours simples à réconcilier ». Les premiers travaux qui en sont issus doivent être présentés mi-décembre devant la société française d’économie rurale (Sfer).

Alors, comment parler de ce que « gagnent les agriculteurs » ? Les formulations les plus courantes pour exprimer le « revenu agricole » sont des résultats, c’est-à-dire des soldes de charges et de produits des exploitations agricoles. Cela est vrai du résultat courant avant impôt (RCAI) utilisé dans les Comptes annuels de l’agriculture, du revenu professionnel utilisé par la MSA, ou du revenu disponible et de l’EBE (excédent brut d’exploitation) qui ont la faveur des conseillers de gestion ou comptables.

« Le résultat ne correspond pas au quotidien des agriculteurs »

Attention à leur utilisation : il s’agit bien des résultats des entreprises. Du point de vue de l’agriculteur et de ses dépenses privées, ces chiffres constituent des rémunérations potentielles, mais pas sonnantes et trébuchantes. Car les résultats des entreprises ont d’autres destinations : par exemple, l’EBE peut aussi être utilisé pour réinvestir dans l’exploitation, éponger ses dettes court terme, augmenter sa trésorerie.

« La notion de résultat ne correspond pas à ce que ressentent les agriculteurs au quotidien, explique Jean-Michel Sarrazin, responsable du marché agriculture dans un centre comptable. Le résultat est la différence entre les produits et les charges, mais ce n’est pas ce qu’ils peuvent retirer au quotidien, ce n’est pas un élément liquide ».

Regarder les prélèvements privés

Pour mesurer ce qui fait bouillir la marmite chaque mois, et trouver un indicateur qui s’apparente davantage au salaire des employés, il faut se tourner vers la ligne des « prélèvements privés ». Peu utilisé, ce chiffre livre « la partie du résultat qui est effectivement consacrée à la rémunération du travail de l’exploitant non salarié pour subvenir à ses dépenses privées », explique Laurent Piet, ingénieur de recherche à l’Inra, et coordinateur de l’équipe Agrincome ("income" en anglais signifiant revenu) qui a remporté l’un des appels à projet du ministère.

« Les prélèvements privés peuvent être supérieurs au résultat, au détriment d’une augmentation de l’endettement de l’exploitation, explique l’économiste. Dans ce cas, l’exploitation " prête " de l’argent à l’individu. Si les prélèvements privés sont inférieurs au RCAI, l’exploitant renonce à une rémunération immédiate de son travail pour investir ou diminuer l’endettement de l’exploitation ».

Un prélèvement privé en moyenne supérieur au résultat

Concrètement, ces prélèvements privés sont effectués tout au long de l’année ; et, fait particulier, ils sont souvent réalisés sans que l’agriculteur n’ait d’assurance sur le produit de sa récolte, en particulier pour les exploitations spécialisées dans certaines cultures annuelles (grandes cultures, arboriculture, vigne…), à l’exception des filières contractualisées.

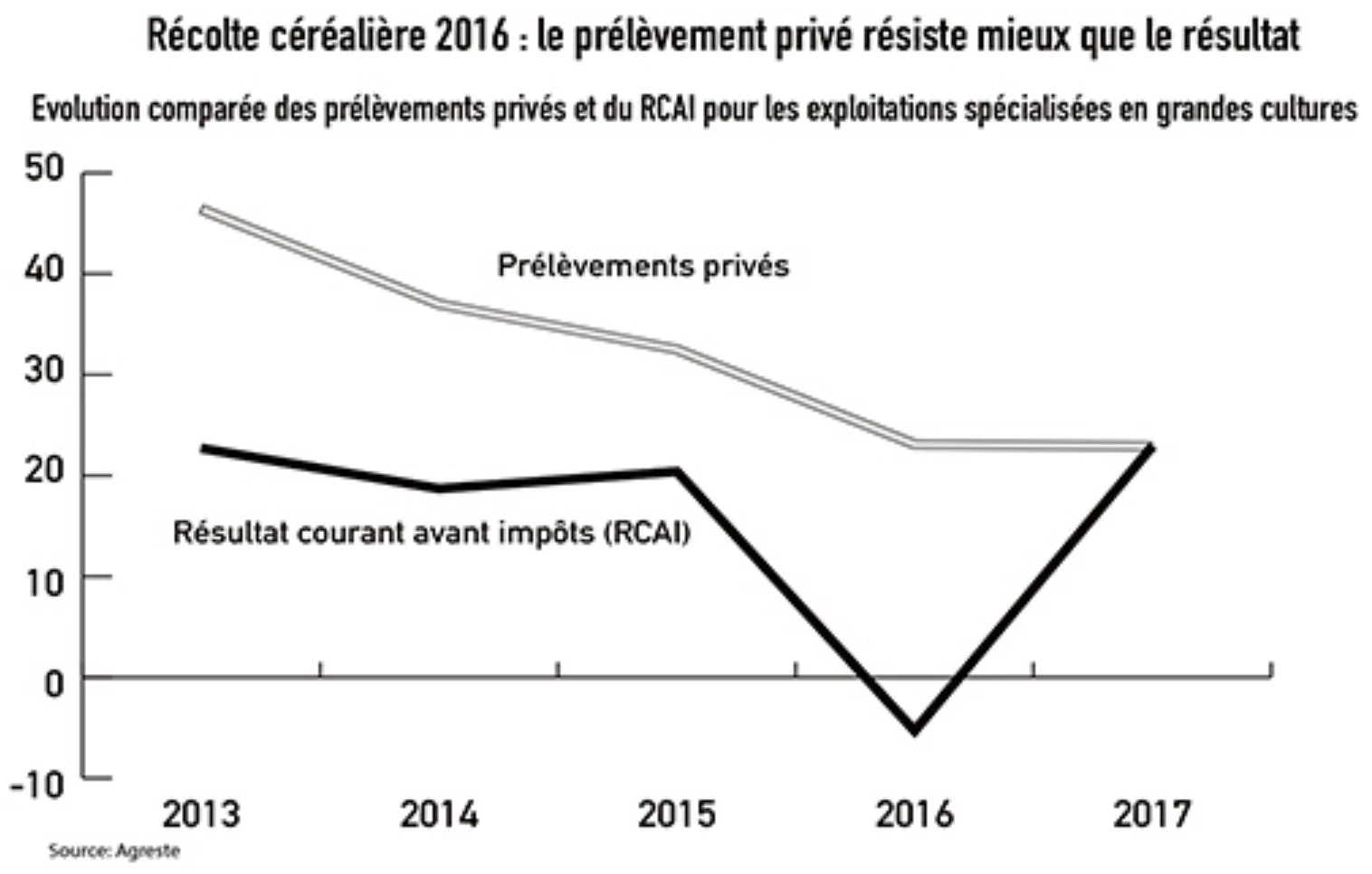

Peu utilisés par les économistes et les pouvoirs publics, les prélèvements privés sont pourtant fournis chaque année par les Comptes de l’agriculture, avec toutefois un an de décalage. Ils sont du même ordre de grandeur que les résultats courants. Mais depuis 2013, la moyenne des prélèvements privés des agriculteurs a toujours été supérieure ou égale à la moyenne du résultat courant avant impôt.

Fait notable, le prélèvement privé paraît moins volatil que le RCAI. Observons par exemple ce qui s’est passé chez les céréaliers après la récolte catastrophique de 2016 (voir graphique). En moyenne, le RCAI annuel d’une exploitation spécialisée COP est devenu négatif à -5.300 euros. Mais les prélèvements privés se sont maintenus à 19.250 euros par UTA non salarié ; ils ont diminué de presque un tiers.

Pendant les crises, « il faut bien vivre »

« En 2017, les données du Rica montrent que le RCAI et les prélèvements privés sont de même ordre de grandeur, mais ils sont peu corrélés, observe Laurent Piet. Les prélèvements privés semblent donc refléter les choix individuels de l’exploitant en tant que consommateur et non en tant que producteur ».

Pour le dire de manière plus simple, durant les périodes de crises, « il faut bien vivre, et les agriculteurs creusent des trous de trésorerie en contractant des dettes à court terme », explique Jean-Michel Sarrazin. Ce lissage s’observe également durant les périodes de rebond du résultat.

« En porc aujourd’hui, il y a une communication forte sur l’augmentation des prix, et les exploitations vont sortir de très bons niveaux de résultat, explique Jean-Michel Sarrazin. Toutefois les prélèvements privés ne seront pas supérieurs aux années précédentes, car les agriculteurs vont d’abord devoir renflouer les trésoreries ».

« On vit pauvre et on meurt riche »

Les prélèvements privés donnent donc une appréciation plus fine de ce dont les agriculteurs disposent pour vivre au quotidien. Mais attention à ne pas oublier que les résultats donnent une appréciation de ce que l’agriculteur gagne au sens large, comprenant ce qu’il capitalise au travers de l’entreprise, et qu’il pourra liquider en fin de carrière. « Vous connaissez l’adage, en agriculture, on vit pauvre, mais on meurt riche », résume un conseiller de gestion.

Pour mesurer ce que les agriculteurs gagnent chaque année au sens large au travers de leur entreprise, il faut revenir à des indicateurs d’entreprise. Au RCAI, les conseillers de gestion préfèrent l’EBE, qui représente la ressource potentielle pour rémunérer le travail non salarié, financer les investissements et rembourser les emprunts à moyen et long terme.

Le succès du RCAI dans les communications publiques est dû « au poids de l’histoire », reconnaît-on au service de statistique du ministère de l’Agriculture. Il a aussi l’avantage d’être très répandu. « Le résultat est ce qu’il y a de plus comparable entre différents secteurs d’activité (bouchers, taxis…) », explique Jean-Michel Sarrazin. Mais il a aussi ses limites notamment lorsqu'il s'agit d'inciter des jeunes à s'installer...

Revenu agricole : dissiper les confusions

« 30 % des agriculteurs gagnent moins de 350 euros par mois ». La formule initiée en 2016 par le président de la MSA Pascal Cormery a atteint son but, mettre la lumière sur une réalité, la détresse des agriculteurs les plus fragiles. Elle a fait florès depuis, jusqu’à être reprise par Emmanuel Macron lui-même lors de son discours de Rungis en 2017.

Mais cette formule a pu jeter le trouble, car elle est ambiguë. En mensualisant artificiellement le revenu professionnel, qui est le résultat annuel fiscalisable déclaré à la MSA par les chefs d’exploitation, tout porte à croire que cette notion est comparable au salaire des employés. Or, même si les ordres de grandeur sont similaires, la comparaison n’est pas bonne.

« Cette communication est confuse », estime Didier Caraes, économiste aux chambres d’agriculture. « Ce n’est qu’une partie de la réalité, il faut expliquer ce qu’il y a derrière », étaye Jean-Louis Chandellier, directeur adjoint de la FNSEA. La MSA travaille d’ailleurs actuellement à la façon dont elle communique sur ces chiffres.

« Des concepts pas toujours simples à réconcilier »

Au ministère de l’Agriculture, le Centre d’études et de prospective (CEP) a lancé en juin 2018 un appel à projet de recherches, pour mieux appréhender cette « notion complexe » du revenu agricole « qui peut s’appréhender à partir de plusieurs concepts pas toujours simples à réconcilier ». Les premiers travaux qui en sont issus doivent être présentés mi-décembre devant la société française d’économie rurale (Sfer).

Alors, comment parler de ce que « gagnent les agriculteurs » ? Les formulations les plus courantes pour exprimer le « revenu agricole » sont des résultats, c’est-à-dire des soldes de charges et de produits des exploitations agricoles. Cela est vrai du résultat courant avant impôt (RCAI) utilisé dans les Comptes annuels de l’agriculture, du revenu professionnel utilisé par la MSA, ou du revenu disponible et de l’EBE (excédent brut d’exploitation) qui ont la faveur des conseillers de gestion ou comptables.

« Le résultat ne correspond pas au quotidien des agriculteurs »

Attention à leur utilisation : il s’agit bien des résultats des entreprises. Du point de vue de l’agriculteur et de ses dépenses privées, ces chiffres constituent des rémunérations potentielles, mais pas sonnantes et trébuchantes. Car les résultats des entreprises ont d’autres destinations : par exemple, l’EBE peut aussi être utilisé pour réinvestir dans l’exploitation, éponger ses dettes court terme, augmenter sa trésorerie.

« La notion de résultat ne correspond pas à ce que ressentent les agriculteurs au quotidien, explique Jean-Michel Sarrazin, responsable du marché agriculture dans un centre comptable. Le résultat est la différence entre les produits et les charges, mais ce n’est pas ce qu’ils peuvent retirer au quotidien, ce n’est pas un élément liquide ».

Regarder les prélèvements privés

Pour mesurer ce qui fait bouillir la marmite chaque mois, et trouver un indicateur qui s’apparente davantage au salaire des employés, il faut se tourner vers la ligne des « prélèvements privés ». Peu utilisé, ce chiffre livre « la partie du résultat qui est effectivement consacrée à la rémunération du travail de l’exploitant non salarié pour subvenir à ses dépenses privées », explique Laurent Piet, ingénieur de recherche à l’Inra, et coordinateur de l’équipe Agrincome ("income" en anglais signifiant revenu) qui a remporté l’un des appels à projet du ministère.

« Les prélèvements privés peuvent être supérieurs au résultat, au détriment d’une augmentation de l’endettement de l’exploitation, explique l’économiste. Dans ce cas, l’exploitation " prête " de l’argent à l’individu. Si les prélèvements privés sont inférieurs au RCAI, l’exploitant renonce à une rémunération immédiate de son travail pour investir ou diminuer l’endettement de l’exploitation ».

Un prélèvement privé en moyenne supérieur au résultat

Concrètement, ces prélèvements privés sont effectués tout au long de l’année ; et, fait particulier, ils sont souvent réalisés sans que l’agriculteur n’ait d’assurance sur le produit de sa récolte, en particulier pour les exploitations spécialisées dans certaines cultures annuelles (grandes cultures, arboriculture, vigne…), à l’exception des filières contractualisées.

Peu utilisés par les économistes et les pouvoirs publics, les prélèvements privés sont pourtant fournis chaque année par les Comptes de l’agriculture, avec toutefois un an de décalage. Ils sont du même ordre de grandeur que les résultats courants. Mais depuis 2013, la moyenne des prélèvements privés des agriculteurs a toujours été supérieure ou égale à la moyenne du résultat courant avant impôt.

Fait notable, le prélèvement privé paraît moins volatil que le RCAI. Observons par exemple ce qui s’est passé chez les céréaliers après la récolte catastrophique de 2016 (voir graphique). En moyenne, le RCAI annuel d’une exploitation spécialisée COP est devenu négatif à -5.300 euros. Mais les prélèvements privés se sont maintenus à 19.250 euros par UTA non salarié ; ils ont diminué de presque un tiers.

Pendant les crises, « il faut bien vivre »

« En 2017, les données du Rica montrent que le RCAI et les prélèvements privés sont de même ordre de grandeur, mais ils sont peu corrélés, observe Laurent Piet. Les prélèvements privés semblent donc refléter les choix individuels de l’exploitant en tant que consommateur et non en tant que producteur ».

Pour le dire de manière plus simple, durant les périodes de crises, « il faut bien vivre, et les agriculteurs creusent des trous de trésorerie en contractant des dettes à court terme », explique Jean-Michel Sarrazin. Ce lissage s’observe également durant les périodes de rebond du résultat.

« En porc aujourd’hui, il y a une communication forte sur l’augmentation des prix, et les exploitations vont sortir de très bons niveaux de résultat, explique Jean-Michel Sarrazin. Toutefois les prélèvements privés ne seront pas supérieurs aux années précédentes, car les agriculteurs vont d’abord devoir renflouer les trésoreries ».

« On vit pauvre et on meurt riche »

Les prélèvements privés donnent donc une appréciation plus fine de ce dont les agriculteurs disposent pour vivre au quotidien. Mais attention à ne pas oublier que les résultats donnent une appréciation de ce que l’agriculteur gagne au sens large, comprenant ce qu’il capitalise au travers de l’entreprise, et qu’il pourra liquider en fin de carrière. « Vous connaissez l’adage, en agriculture, on vit pauvre, mais on meurt riche », résume un conseiller de gestion.

Pour mesurer ce que les agriculteurs gagnent chaque année au sens large au travers de leur entreprise, il faut revenir à des indicateurs d’entreprise. Au RCAI, les conseillers de gestion préfèrent l’EBE, qui représente la ressource potentielle pour rémunérer le travail non salarié, financer les investissements et rembourser les emprunts à moyen et long terme.

Le succès du RCAI dans les communications publiques est dû « au poids de l’histoire », reconnaît-on au service de statistique du ministère de l’Agriculture. Il a aussi l’avantage d’être très répandu. « Le résultat est ce qu’il y a de plus comparable entre différents secteurs d’activité (bouchers, taxis…) », explique Jean-Michel Sarrazin. Mais il a aussi ses limites notamment lorsqu'il s'agit d'inciter des jeunes à s'installer...

Revenu agricole : dissiper les confusions

« 30 % des agriculteurs gagnent moins de 350 euros par mois ». La formule initiée en 2016 par le président de la MSA Pascal Cormery a atteint son but, mettre la lumière sur une réalité, la détresse des agriculteurs les plus fragiles. Elle a fait florès depuis, jusqu’à être reprise par Emmanuel Macron lui-même lors de son discours de Rungis en 2017.

Mais cette formule a pu jeter le trouble, car elle est ambiguë. En mensualisant artificiellement le revenu professionnel, qui est le résultat annuel fiscalisable déclaré à la MSA par les chefs d’exploitation, tout porte à croire que cette notion est comparable au salaire des employés. Or, même si les ordres de grandeur sont similaires, la comparaison n’est pas bonne.

« Cette communication est confuse », estime Didier Caraes, économiste aux chambres d’agriculture. « Ce n’est qu’une partie de la réalité, il faut expliquer ce qu’il y a derrière », étaye Jean-Louis Chandellier, directeur adjoint de la FNSEA. La MSA travaille d’ailleurs actuellement à la façon dont elle communique sur ces chiffres.

« Des concepts pas toujours simples à réconcilier »

Au ministère de l’Agriculture, le Centre d’études et de prospective (CEP) a lancé en juin 2018 un appel à projet de recherches, pour mieux appréhender cette « notion complexe » du revenu agricole « qui peut s’appréhender à partir de plusieurs concepts pas toujours simples à réconcilier ». Les premiers travaux qui en sont issus doivent être présentés mi-décembre devant la société française d’économie rurale (Sfer).

Alors, comment parler de ce que « gagnent les agriculteurs » ? Les formulations les plus courantes pour exprimer le « revenu agricole » sont des résultats, c’est-à-dire des soldes de charges et de produits des exploitations agricoles. Cela est vrai du résultat courant avant impôt (RCAI) utilisé dans les Comptes annuels de l’agriculture, du revenu professionnel utilisé par la MSA, ou du revenu disponible et de l’EBE (excédent brut d’exploitation) qui ont la faveur des conseillers de gestion ou comptables.

« Le résultat ne correspond pas au quotidien des agriculteurs »

Attention à leur utilisation : il s’agit bien des résultats des entreprises. Du point de vue de l’agriculteur et de ses dépenses privées, ces chiffres constituent des rémunérations potentielles, mais pas sonnantes et trébuchantes. Car les résultats des entreprises ont d’autres destinations : par exemple, l’EBE peut aussi être utilisé pour réinvestir dans l’exploitation, éponger ses dettes court terme, augmenter sa trésorerie.

« La notion de résultat ne correspond pas à ce que ressentent les agriculteurs au quotidien, explique Jean-Michel Sarrazin, responsable du marché agriculture dans un centre comptable. Le résultat est la différence entre les produits et les charges, mais ce n’est pas ce qu’ils peuvent retirer au quotidien, ce n’est pas un élément liquide ».

Regarder les prélèvements privés

Pour mesurer ce qui fait bouillir la marmite chaque mois, et trouver un indicateur qui s’apparente davantage au salaire des employés, il faut se tourner vers la ligne des « prélèvements privés ». Peu utilisé, ce chiffre livre « la partie du résultat qui est effectivement consacrée à la rémunération du travail de l’exploitant non salarié pour subvenir à ses dépenses privées », explique Laurent Piet, ingénieur de recherche à l’Inra, et coordinateur de l’équipe Agrincome ("income" en anglais signifiant revenu) qui a remporté l’un des appels à projet du ministère.

« Les prélèvements privés peuvent être supérieurs au résultat, au détriment d’une augmentation de l’endettement de l’exploitation, explique l’économiste. Dans ce cas, l’exploitation " prête " de l’argent à l’individu. Si les prélèvements privés sont inférieurs au RCAI, l’exploitant renonce à une rémunération immédiate de son travail pour investir ou diminuer l’endettement de l’exploitation ».

Un prélèvement privé en moyenne supérieur au résultat

Concrètement, ces prélèvements privés sont effectués tout au long de l’année ; et, fait particulier, ils sont souvent réalisés sans que l’agriculteur n’ait d’assurance sur le produit de sa récolte, en particulier pour les exploitations spécialisées dans certaines cultures annuelles (grandes cultures, arboriculture, vigne…), à l’exception des filières contractualisées.

Peu utilisés par les économistes et les pouvoirs publics, les prélèvements privés sont pourtant fournis chaque année par les Comptes de l’agriculture, avec toutefois un an de décalage. Ils sont du même ordre de grandeur que les résultats courants. Mais depuis 2013, la moyenne des prélèvements privés des agriculteurs a toujours été supérieure ou égale à la moyenne du résultat courant avant impôt.

Fait notable, le prélèvement privé paraît moins volatil que le RCAI. Observons par exemple ce qui s’est passé chez les céréaliers après la récolte catastrophique de 2016 (voir graphique). En moyenne, le RCAI annuel d’une exploitation spécialisée COP est devenu négatif à -5.300 euros. Mais les prélèvements privés se sont maintenus à 19.250 euros par UTA non salarié ; ils ont diminué de presque un tiers.

Pendant les crises, « il faut bien vivre »

« En 2017, les données du Rica montrent que le RCAI et les prélèvements privés sont de même ordre de grandeur, mais ils sont peu corrélés, observe Laurent Piet. Les prélèvements privés semblent donc refléter les choix individuels de l’exploitant en tant que consommateur et non en tant que producteur ».

Pour le dire de manière plus simple, durant les périodes de crises, « il faut bien vivre, et les agriculteurs creusent des trous de trésorerie en contractant des dettes à court terme », explique Jean-Michel Sarrazin. Ce lissage s’observe également durant les périodes de rebond du résultat.

« En porc aujourd’hui, il y a une communication forte sur l’augmentation des prix, et les exploitations vont sortir de très bons niveaux de résultat, explique Jean-Michel Sarrazin. Toutefois les prélèvements privés ne seront pas supérieurs aux années précédentes, car les agriculteurs vont d’abord devoir renflouer les trésoreries ».

« On vit pauvre et on meurt riche »

Les prélèvements privés donnent donc une appréciation plus fine de ce dont les agriculteurs disposent pour vivre au quotidien. Mais attention à ne pas oublier que les résultats donnent une appréciation de ce que l’agriculteur gagne au sens large, comprenant ce qu’il capitalise au travers de l’entreprise, et qu’il pourra liquider en fin de carrière. « Vous connaissez l’adage, en agriculture, on vit pauvre, mais on meurt riche », résume un conseiller de gestion.

Pour mesurer ce que les agriculteurs gagnent chaque année au sens large au travers de leur entreprise, il faut revenir à des indicateurs d’entreprise. Au RCAI, les conseillers de gestion préfèrent l’EBE, qui représente la ressource potentielle pour rémunérer le travail non salarié, financer les investissements et rembourser les emprunts à moyen et long terme.

Le succès du RCAI dans les communications publiques est dû « au poids de l’histoire », reconnaît-on au service de statistique du ministère de l’Agriculture. Il a aussi l’avantage d’être très répandu. « Le résultat est ce qu’il y a de plus comparable entre différents secteurs d’activité (bouchers, taxis…) », explique Jean-Michel Sarrazin. Mais il a aussi ses limites notamment lorsqu'il s'agit d'inciter des jeunes à s'installer...