« Avancer la tête haute » sur la décarbonation

Après avoir vu dans notre édition de la semaine dernière, les pistes et témoignages pour décarboner les emballages, place cette semaine à la suite de Vinosphère, organisé par le BIVB à Beaune, le 18 février dernier, sur « comprendre pour mieux réduire son empreinte carbone ». Et la deuxième table ronde visait à comprendre comment « mesurer et comparer les impacts des itinéraires techniques », avec la méthode de l'ACV, l’analyse de cycle de vie, des produits, ici les vins de Bourgogne.

L’animateur du jour n’était autre que Mathieu Oudot, bien connu en Saône-et-Loire, puisqu’ayant commencé sa carrière au sein de la chambre d’Agriculture de Saône-et-Loire. Il est le « Monsieur Carbone » de l’Interprofession qui a un plan pour que la filière tende vers la neutralité carbone en 2035 (Objectif Climat 2035). Il est donc là pour aider tout le monde à « décarboner ». « C’est un sujet complexe, lointain des exploitations parfois, mais déterminant pour l’avenir. Vous sortez d’un millésime éprouvant et on voulait évoquer ce qui se passe au cœur de la filière : vos pratiques viticoles dans les parcelles », débutait-il, redisant que sur ce sujet comme sur tant d’autres, « faire des choix, c’est toujours difficile ». Lors du précédent plan du BIVB visant à être la référence des grands vins issus d’une viticulture durable, les critères étaient larges et le sont encore. « Aujourd’hui, on prend le prisme de l’empreinte carbone car, il nous faut anticiper, ce sera bientôt demandé dans les référentiels RSE », mais il y a tout le reste (eau, biodiversité, air…) sans oublier les aspects sociétaux et économiques. C’est ce que redisait Michel Barraud, vigneron de Sologny, qui fait partie du groupe de travail sur l’Objectif Climat 2035. « On ne peut pas éluder ces questions qui ne doivent pas être vues comme des contraintes, mais comme notre responsabilité d’adaptation permanente et de transmission durable », des domaines aux futures générations dans de bonnes conditions. Place à la table ronde donc pour « lever les idées préconçues et avancer la tête haute, sans opposer ».

Mathieu Oudot invitait à le rejoindre sa collègue au BIVB, Perrine Billaud, Hugo Luzi de l’IFV et Bertrand Chatelet de la Sicarex Beaujolais (Château de l’Éclair). Avant de leur donner la parole, Mathieu Oudot rajoutait un premier point de vigilance : « on a des outils performants aujourd’hui pour aller dans la bonne direction, mais attention quand même, que certaines solutions proposées ne soient pas nos problèmes de demain », invitait-il à tester et apprendre.

L’ACV « du berceau à la tombe »

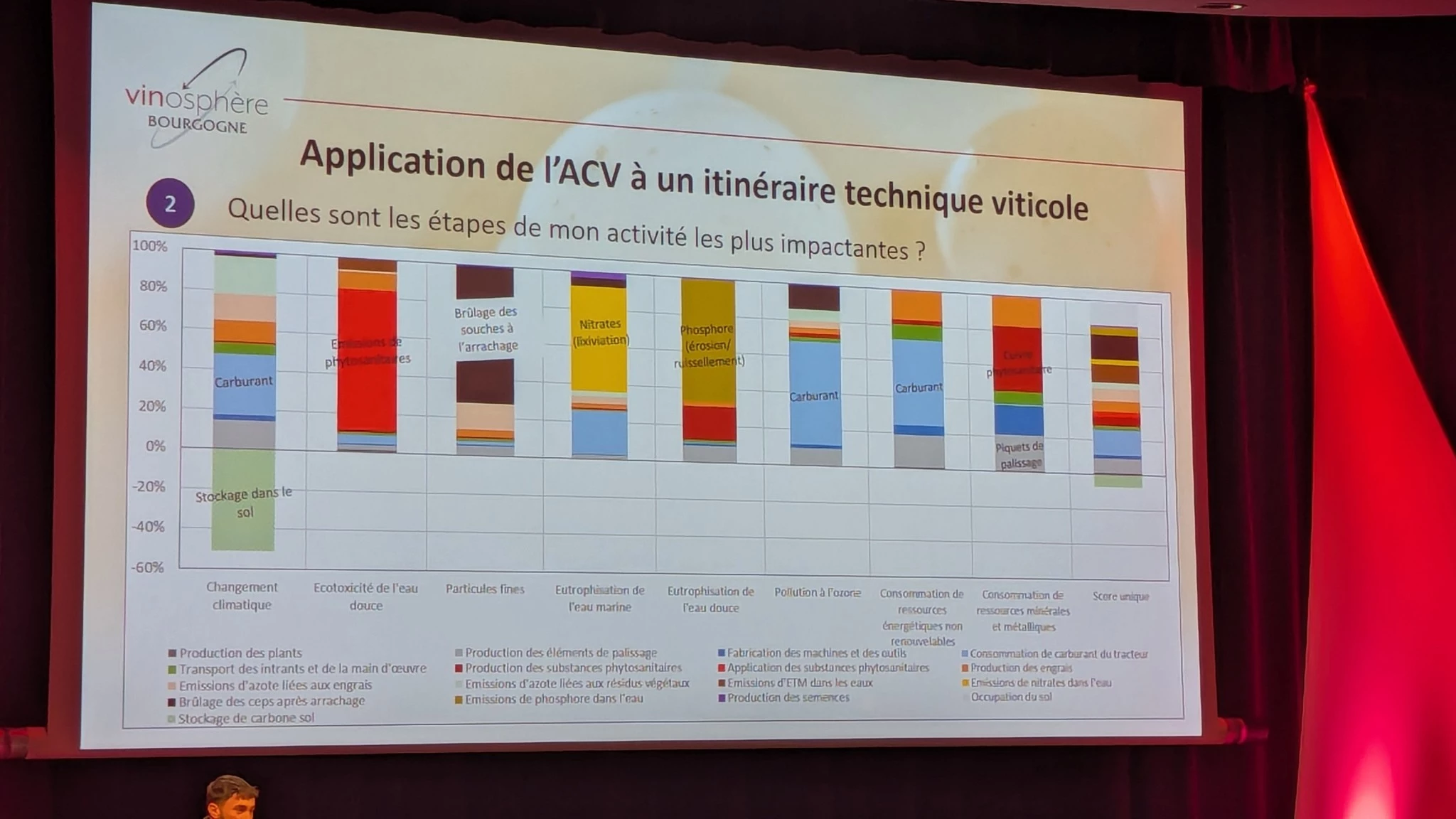

Perrine Billaud est « Madame Carbone » au BIVB et présentait simplement la méthode ACV. Comme beaucoup de sa génération, on sentait une forme « d’écoanxiété » lorsqu’elle parlait des neuf limites planétaires, dont l’azote et le phosphore, « bientôt dépassées ou au seuil de viabilité ». Pour rentrer dans le concret de ces audits, l’ACV est divisé en trois « scop » (périmètre) d’une production ou d’un service : le premier pour un lien direct, le second pour un lien indirect et le troisième pour les fournisseurs. Chacun a des coefficients différents. Mais globalement, l’ACV est un « outil d’évaluation de l’impact du berceau à la tombe », d’un produit ou même d’un être vivant, en comptabilisant les « flux entrants et sortants » selon des références internationales (normes ISO). « Il ne reste ensuite plus qu’à définir les règles du jeu, comme pour le vin, des bouteilles de 75 cl », donnait-elle comme exemple. Pas si simple néanmoins, lorsqu’il faut « décortiquer le puzzle d’un tracteur fait de métal, caoutchouc… » qui est un flux entrant dans le cycle de vie du vin. Et qui changera avec l’électrification à venir des enjambeurs. Perrine Billaud finissait par une métaphore, « lorsqu’on a de la fièvre, le bilan carbone est la prise de température alors que l’ACV est le diagnostic médical complet pour savoir ce qui cloche ».

« Chacun son rythme »

Reste que la science évolue et présente des « limites », dont il faut en avoir conscience. Hugo Luzi de l’IFV (Institut français de la vigne et du vin) est là pour faire avancer la robustesse et fiabilité des modèles en viticulture. Pour caractériser l’ensemble des flux de la filière vigne et vin, il a fallu collecter d’importants volumes de données liées aux émissions dans l’environnement. Ces données sont utilisées dans des modèles informatiques, donnant l’outil IFV Gest & Vit permettant de calculer l’empreinte carbone uniquement d’une exploitation viticole. Du BIVB, l’outil « Wine Pilot a une approche simplifiée, mais au périmètre plus large », invitait-il à commencer par celui-ci. « Chacun son rythme, Wine Pilot est un questionnaire semi-spécifique pour dégrossir », complétait Mathieu Oudot qui invitait celles et ceux voulant aller plus loin à se tourner même vers des cabinets d’études spécialisés. Car, il n’est pas évident de récupérer toutes les informations des produits entrant dans l’ACV du vin. « La Commission européenne a des jeux de données avec les AMM des produits, mais avec l’extension des filières phytosanitaires, certaines nouvelles molécules ne sont pas caractérisées et n’ont pas ce type d’information », complétait Perrine Billaud. « Challenger vos fournisseurs pour savoir aussi ce qui se cache parfois derrière leurs indicateurs », concluait Mathieu Oudot qui sait qu’il reste encore beaucoup de chemin et de travail à faire.

Sicarex Beaujolais : l’ACV du Château l’Eclair

Œnologue de formation, Bertrand Chatelet dirige la Sicarex Beaujolais. Ce domaine expérimental de « 150 ans d’existence » a repris dans les années 1980 le Château de l’Éclair pour commercialiser des vins d’AOC beaujolaises. « Cela nous oblige à être exemplaire », précise-t-il en parlant de l’engagement dans les démarches RSE. Sur la vingtaine d’hectares, une partie est dédiée aux cépages « exotiques ». « C’est notre terrain de jeu pour produire de la donnée », explique cet expérimentateur comme il aime à se décrire. Forcément, « cet équivalent de votre pôle technique du BIVB » a la capacité de suivre la traçabilité ACV, et Bertrand Chatelet ne prétendait pas que c’était facile au quotidien, même pour eux. Hugo Luzi de l’IFV détaillait le domaine « avec vignes étroites et vignes larges » ainsi que de nombreuses pratiques à la vigne (Terra vitis, Bio, conventionnel). Production des plants, des éléments de palissage, des machines et outils, consommation de carburant (206 l/ha/an), transport des intrants et salariés, production des phytosanitaires et engrais, production des semences, stockage du carbone dans le sol… Au final, le domaine atteint 35 tonnes d’équivalent CO2 émis par an, mais en séquestre 17 t, soit une empreinte carbone de +17 t.

Pour prendre conscience des potentialités de l’ACV, il prenait l’exemple « si on passe du broyage au brûlage, on réduit notre stockage de carbone, mais on augmente notre impact net, avec une augmentation d’un facteur 3 à 5 de nos émissions de particules fines », permettant de conclure que le score unique du broyage est meilleur que le brûlage. D’ailleurs, en ramenant les différents indicateurs sur une base 100, et compte tenu de la densité des pieds dans les parcelles, le brûlage des sarments après arrachage en fin de vie a un impact plus grand que la consommation de carburant côté émissions de particules fines. Si comparaison n’est pas raison, Hugo Luzi essayait aussi de comparer itinéraire conventionnel face à celui de l’Agriculture Biologique. « On augmente le nombre de passages en Biologique, donc il y a un impact sur l’indicateur changement climatique, par contre, le plus gros effet est sur l’écotoxicité sur l’eau, en raison de l’écotoxicité des molécules en conventionnel », faisant qu’au final le score unique du conventionnel est proche (+10 %) de l’AB. Sur certaines pratiques, comme l’implantation de haies, l’IFV ne sait pas encore quantifier l’impact sur les passages phytosanitaires, faisait-il remarquer pour faire toucher du doigt que tout n’est pas connu.

Bertrand Chatelet complétait sur la « séquestration ou la capture du carbone », qu’il ne faut pas revendiquer à tort ou à travers. S’il assume les effets négatifs, il mise surtout sur les démarches de progrès. « Cet outil ACV est précieux, on s’en sert en interne pour le pilotage et dans notre démarche RSE », sans forcément communiquer vers l’extérieur. « La neutralité fait sens pour un territoire, moins pour un domaine », concluait-il pour permettre aussi de reconnaître ceux qui font du greenwashing. La Sicarex Beaujolais ne fait pas ce genre d’allégation et est « précise » jusqu’au bout.