Comment redonner du crédit à la parole scientifique ?

Utilisation des pesticides, impact des OGM, les sujets qui mêlent science et agriculture sont nombreux, pourtant la voix des chercheurs peine à être audible, dans un contexte de suspicion croissante à l’égard de la science. Quels seraient les leviers pour contrebalancer cette tendance ?

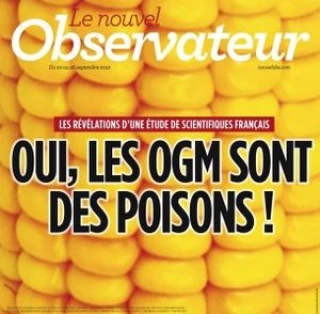

« 44 % des Français estiment qu’il existe un complot entre le ministère de la Santé et l’industrie pharmaceutique », a rappelé Eddy Fougier, politologue, au débat organisé par le Syrpa autour du thème « Infox et méfiance généralisée : comment réintroduire de la science dans la communication ». Cette proportion importante traduit à la fois la montée d’un mouvement anti-élite, et l’incompréhension entre l’expertise scientifique et le grand public, explique le chercheur. Les différents scandales et controverses créent en effet un doute au sein de la population, entretenu par les groupes militants, certains médias… « La science est prise en otage par un agenda politique de gens qui veulent changer le monde, revoir leur rapport à la nature, ont des options déclinistes…Des gens qui utilisent les messages scientifiques en ne sélectionnant que ce qui va dans leur sens », estime de son côté Marc Mennessier, journaliste scientifique au Figaro. Il cite, à titre d’exemple, l’étude Séralini, qui établissait en 2012 la dangerosité du maïs OGM sur des rats, mais qui s’était révélée biaisée et contredite, depuis, par plusieurs études beaucoup plus rigoureuses et étayées (échantillons de rats beaucoup plus nombreux, observation sur la durée de vie…) : si les médias ont massivement relayé les résultats du professeur Gilles-Eric Séralini, les démentis scientifiques à cette étude ont, en revanche, rencontré moins d’écho.

L’importance des réseaux sociaux

Pour la population qui doute, le risque est souvent confondu avec le danger, rappelle l’animateur Mac Lesggy. Sans compter qu’aujourd’hui, « il y a une sorte de maccarthysme autour de la pureté scientifique. La remise en question de la parole scientifique devient de plus en plus suspecte », poursuit-il. D’autant plus que les ONG maitrisent désormais parfaitement la communication et savent diffuser leurs messages de façon efficace, en jouant sur les peurs. Dans ce contexte, la question clé, c’est « comment rassurer la population qui doute, et mieux expliquer ces enjeux dans un langage accessible tout en étant crédible », estime Eddy Fougier. « Les chercheurs n’ont pas forcément le vocabulaire adapté, ni le temps pour le faire, les journalistes peuvent avoir un biais négatif par rapport à ces questions… », ajoute-t-il. En effet, comme le souligne Philippe Mauguin, PDG de l’Inra, les chercheurs peuvent apporter des réponses à des questions complexes mais pas en 140 signes ou sur le rythme des chaînes d’information en continu. Pour Eddy Fougier, il faut donc créer des contenus spécifiques, permettant notamment de lutter contre les fake news (infox ou information fallacieuse), associer davantage les Français à des conférences citoyennes, et développer un autre mode de narration, « inventer une autre histoire que celle de la science génératrice de progrès », car cette dernière ne fonctionne plus. Les réseaux sociaux sont une voie à privilégier, notamment pour atteindre les moins de 35 ans pour qui ils représentent la principale source d’information quotidienne. D’ailleurs, indique le politologue, « beaucoup d’agriculteurs l’ont compris. Peut-être que demain, des chercheurs le feront aussi et se réuniront en communauté, suivant l’exemple des agritwittos… ». Il reste néanmoins à trouver le bon médiateur, celui qui pourra porter le message avec crédibilité.