Contre toute attente, des chercheurs prédisent le refroidissement de l’Atlantique Nord…

Une chose est de plus en plus certaine, c’est qu’en matière de climat, nul n’est sûr de quoi que ce soit à 100 %. Ainsi, plus que de réchauffement climatique, il semble prudent de parler de modifications climatiques, lesquelles sont, elles, plus certaines. Pour preuve, contre toute attente, des chercheurs prédisent le refroidissement de l’Atlantique Nord…

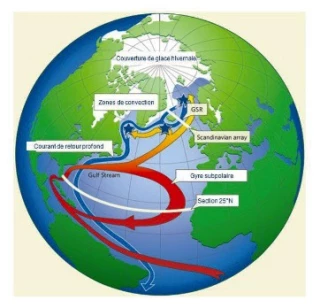

Il ne s’agit pas d’une hypothèse récente, elle est discutée depuis les années 1990, mais le scénario d’un refroidissement rapide de l’Atlantique Nord vient d’être corroboré par des travaux de chercheurs de l’Université de Bordeaux, publiés dans "Nature Communications" en février 2017. En cause, un ralentissement de la circulation océanique de retournement dont fait partie le Gulf Stream.

« Notre idée était d’explorer les quarante projections disponibles dans le cadre du dernier rapport du Giec (groupe d’experts intergouvernemental sur le climat) pour détecter l’existence de variations rapides et importantes dans l’Atlantique Nord, une région où il y a encore de grandes incertitudes en ce qui concerne l’évolution des températures », détaille Didier Swingedouw, qui a coordonné les recherches. Les chercheurs se sont intéressés au gyre subpolaire (gigantesque tourbillon d’eau océanique formé d’un ensemble de courants marins) au sud du Groenland et ont fait tourner un algorithme spécialement conçu pour détecter des changements rapides. Résultat : 9 modèles sur 40 montrent un refroidissement rapide de la zone de 2 à 3 °C en dix ans.

Modélisation complexe

« La mer du Labrador est le siège d’un phénomène de convection qui nourrit la circulation océanique de retournement. Quand les eaux se refroidissent en hiver, elles deviennent plus denses, plus salées et plongent, faisant remonter des eaux plus chaudes. La variable clé du processus est la stratification, à savoir la variation de densité de l’eau avec la profondeur. Cependant, avec des hivers moins froids et des eaux moins salées, ce phénomène est en danger » décrypte Didier Swingedouw.

Or, beaucoup des modèles utilisés sont assez peu représentatifs des observations actuelles de la stratification en Atlantique Nord. « Si on prend en compte uniquement les modèles qui représentent bien la stratification, un scénario de refroidissement rapide apparaît dans cinq modèles sur onze. Le risque grimpe donc à presque 50 % ! ».

Quelle importance lui accorder parmi les différentes projections, dont disposent les climatologues ? L’échelle de temps est primordiale, puisque ce phénomène s’envisage dans les quelques décennies à venir. « Cependant, ce phénomène local ne remet absolument pas en cause le réchauffement climatique à l’échelle globale, il concerne l’ampleur du changement climatique à l’échelle régionale », prévient le chercheur. En clair, seraient concernées la zone maritime de l’Atlantique Nord et, dans une moindre mesure, les zones continentales qui la bordent.

Un réchauffement non homogène

Sur les côtes françaises, tout comme sur les îles britanniques ou la Belgique, l’effet pourrait être de -1 °C environ.

« Tout le monde se prépare à un réchauffement, mais il y a des incertitudes régionales à envisager, tout en restant prudent sur la date », prévient Didier Swingedouw. D’où la nécessité de mettre en place des études de prévision décennale du climat, approche qui donne lieu en ce moment à de nombreux efforts de recherche à l’échelle européenne.

D’autre part, des travaux interdisciplinaires se poursuivent pour évaluer les impacts du changement climatique, comme le projet LACCAVE de l’Inra entre agronomes et climatologues et plus récemment le projet DEFI monté en région Aquitaine entre l’équipe de Didier Swingedouw et des spécialistes de la vigne ou de la sylviculture.

« Nous avons déjà mené une étude sur les gelées tardives et ses conséquences sur la vigne. Avec un débourrement plus précoce lié au réchauffement et les dernières gelées qui reculent, que peut-on craindre ? Voilà le type de questions auxquelles nous essayons de répondre », illustre Kees Van Leeuwen, de l’Institut des sciences de la vigne et du vin de Bordeaux. L’intérêt de ces études transversales tient aussi à la descente d’échelle qu’elles permettent par rapport aux projections mondiales du Giec. « On voit bien qu’il faut travailler à une autre échelle de temps mais il faut aussi une échelle spatiale plus petite, jusqu’à celle de la parcelle de vigne par exemple », estime Nathalie Ollat, qui coordonne le projet LACCAVE et participe à DEFI. Une grande incertitude demeure quant aux précipitations. « Nous avons beaucoup de modèles sur les températures mais pour les précipitations, les prévisions sont encore impossibles. Cela est pourtant crucial pour anticiper les éventuelles sécheresses », regrette-t-elle.

Les conséquences sur la vigne et la forêt

Pour la sylviculture aussi, l’impact des sécheresses sur la productivité et la mortalité est majeur. « Certaines essences, comme le hêtre, sont très touchées autour de Bordeaux. Des espèces locales, comme le chêne pédonculé, laissent leur place à des espèces méditerranéennes comme le chêne vert. Si on imagine un refroidissement d’un degré, cela pourrait compenser totalement le réchauffement climatique à moyen terme. Une véritable aubaine pour le Sud-Ouest », apprécie Sylvain Delzon, chercheur en écologie forestière à l’Inra de Bordeaux et membre du projet DEFI.

Aucune inflexion des préconisations actuelles d’adaptation au changement climatique pour les producteurs n’est cependant prévue pour le moment. « Ce genre d’étude nous permet d’affiner notre discours et d’imaginer des solutions. Pour autant, revoir toute la stratégie adaptative serait dangereux. Nous nuançons simplement nos propos », explique Nathalie Ollat.

Nuancer les conseils culturaux

Les conseils d’adaptation au changement climatique se présentent comme « les différents étages d’une fusée », selon Kees Van Leeuwen. D’abord, des mesures à mettre en œuvre immédiatement, comme un moindre effeuillage, ensuite à moyen terme, des changements de porte-greffe ou de cépages, et, à plus long terme, des suggestions sur le positionnement des vignobles par exemple. « Certains ont déjà commencé à changer de porte-greffe, mais même si le réchauffement est moins rapide que prévu, ce n’est pas grave. Le retard de maturité recherché, de quelques jours, ne sera pas un problème. Les producteurs sont habitués à composer avec des températures variables entre millésimes », selon le spécialiste.

L’hypothèse d’un refroidissement rapide mais mesuré donnerait du temps aux régions du pourtour Atlantique. « La mise en œuvre des différents étages de la fusée s’en verrait simplement retardée ». Reste en attendant à garder un œil sur les variations réelles des températures et des courants en Atlantique Nord. C’est ce à quoi s’attellent la section océanographique RAPID entre la Floride et les côtes marocaines et la section OSNAP plus au nord. Dans ces régions, des bouées mesurent en temps réel et en continu la salinité, la température et les courants marins. A suivre…