Les agriculteurs sont, en grande partie, les victimes collatérales de l’image et des agissements d’autres secteurs

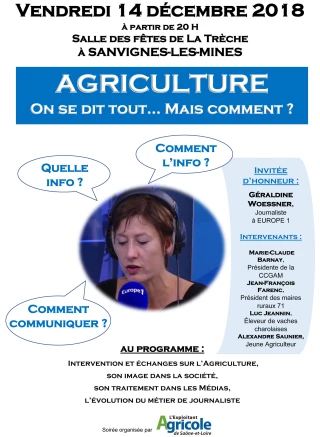

Ces dernières semaines, la parution de plusieurs plateformes – carte de l’utilisation des pesticides et Glyph’Awards de Générations Futures le 20 novembre, site d’information gouvernemental sur le glyphosate le 22 novembre, carte des « Fermes-usines » de Greenpeace le 26 novembre – ont une nouvelle fois jeté l’opprobre sur les pratiques agricoles. Alors que le secteur multiplie les efforts pour répondre aux attentes sociétales, les agriculteurs ne comprennent pas ce qu’ils vivent comme un acharnement médiatique. Quelles sont les raisons de cet « agribashing » ? Le monde agricole peut-il y répondre ? Eléments de réponse ici et ce vendredi à Sanvignes-les-Mines dès 20h30 avec notre soirée débat.

Depuis quelques années, le traitement médiatique des problématiques agricoles par certains journalistes généralistes et grand public s’avère essentiellement critique, donnant au secteur agricole l’impression d’un « agribashing », que le politologue Eddy Fougier définit comme « l’intensification et l’approfondissement de la critique du mode de production agricole conventionnel et de l’implication dans l’agriculture et la production alimentaire d’acteurs non spécifiquement agricoles (industries agrochimique, agroalimentaire et des biotechnologies) dans une partie de l’espace public et la diffusion de cette critique auprès du grand public par certains médias, certains journalistes, certains auteurs d’ouvrages, certains hommes politiques ». Pourtant, en parallèle, les sondages récents continuent de montrer un attachement des Français à leur agriculture et à leurs agriculteurs : l’opinion publique leur fait majoritairement confiance, respecte le métier et sa difficulté, et soutient globalement les mobilisations du monde agricole pour des revenus corrects.

Dénigrement et méconnaissance des pratiques conventionnelles

Ainsi, comme le met en avant Eddy Fougier dans son rapport récent sur l’agribashing*, ce n’est pas l’agriculture en général qui est dénigrée, mais certaines pratiques : le recours aux produits phytosanitaires, l’élevage trop intensif, l’agriculture d’exportation, etc. Pour le chercheur, il faut d’ailleurs préciser que « les agriculteurs sont, en grande partie, les victimes collatérales de l’image et des agissements d’autres secteurs », des secteurs situés en amont comme l’industrie agrochimique, ou à l’aval comme l’industrie agroalimentaire. Cette critique, qui s’est développée depuis plusieurs décennies, a changé d’essence ces dernières années. « Elle n’est plus dominée par la lutte contre les OGM, mais plutôt par une opposition aux pesticides et à l’élevage intensif, voire à l’élevage en tant que tel. Ce n’est plus un saut technologique qui est dénoncé par les protestataires, mais bel et bien le cœur même de l’activité agricole », décrit Eddy Fougier. Une critique qui s’est également radicalisée, tout en devenant plus visible, avec des porte-paroles plus prestigieux dans les médias. Parallèlement, le monde agricole s’est de plus en plus éloigné des urbains, qui sont de moins en moins nombreux à avoir un ancrage paysan ou rural et s’avèrent donc majoritairement peu familiers des réalités du secteur. Sans compter que le temps médiatique est devenu très court, à l’inverse du temps nécessaire à l’agriculture pour produire et se transformer, explique de son côté l’ancien journaliste René Siacci, aujourd’hui consultant en communication. Aujourd’hui, l’information doit faire le buzz. « Oui, les journaux parlent des trains qui n’arrivent pas à l’heure », et non pas de ce qui fonctionne bien, poursuit-il. En effet, l'économie de l'attention dont fait partie les médias sont aussi une économie... critiquée. Le média-bashing étant aussi à la mode...

*Fougier Eddy, Le monde agricole face à l’agribashing, Synthèse du rapport rédigé pour le compte de la FNSEA Nord Bassin parisien, septembre 2018.

Les agriculteurs sont, en grande partie, les victimes collatérales de l’image et des agissements d’autres secteurs

Depuis quelques années, le traitement médiatique des problématiques agricoles par certains journalistes généralistes et grand public s’avère essentiellement critique, donnant au secteur agricole l’impression d’un « agribashing », que le politologue Eddy Fougier définit comme « l’intensification et l’approfondissement de la critique du mode de production agricole conventionnel et de l’implication dans l’agriculture et la production alimentaire d’acteurs non spécifiquement agricoles (industries agrochimique, agroalimentaire et des biotechnologies) dans une partie de l’espace public et la diffusion de cette critique auprès du grand public par certains médias, certains journalistes, certains auteurs d’ouvrages, certains hommes politiques ». Pourtant, en parallèle, les sondages récents continuent de montrer un attachement des Français à leur agriculture et à leurs agriculteurs : l’opinion publique leur fait majoritairement confiance, respecte le métier et sa difficulté, et soutient globalement les mobilisations du monde agricole pour des revenus corrects.

Dénigrement et méconnaissance des pratiques conventionnelles

Ainsi, comme le met en avant Eddy Fougier dans son rapport récent sur l’agribashing*, ce n’est pas l’agriculture en général qui est dénigrée, mais certaines pratiques : le recours aux produits phytosanitaires, l’élevage trop intensif, l’agriculture d’exportation, etc. Pour le chercheur, il faut d’ailleurs préciser que « les agriculteurs sont, en grande partie, les victimes collatérales de l’image et des agissements d’autres secteurs », des secteurs situés en amont comme l’industrie agrochimique, ou à l’aval comme l’industrie agroalimentaire. Cette critique, qui s’est développée depuis plusieurs décennies, a changé d’essence ces dernières années. « Elle n’est plus dominée par la lutte contre les OGM, mais plutôt par une opposition aux pesticides et à l’élevage intensif, voire à l’élevage en tant que tel. Ce n’est plus un saut technologique qui est dénoncé par les protestataires, mais bel et bien le cœur même de l’activité agricole », décrit Eddy Fougier. Une critique qui s’est également radicalisée, tout en devenant plus visible, avec des porte-paroles plus prestigieux dans les médias. Parallèlement, le monde agricole s’est de plus en plus éloigné des urbains, qui sont de moins en moins nombreux à avoir un ancrage paysan ou rural et s’avèrent donc majoritairement peu familiers des réalités du secteur. Sans compter que le temps médiatique est devenu très court, à l’inverse du temps nécessaire à l’agriculture pour produire et se transformer, explique de son côté l’ancien journaliste René Siacci, aujourd’hui consultant en communication. Aujourd’hui, l’information doit faire le buzz. « Oui, les journaux parlent des trains qui n’arrivent pas à l’heure », et non pas de ce qui fonctionne bien, poursuit-il. En effet, l'économie de l'attention dont fait partie les médias sont aussi une économie... critiquée. Le média-bashing étant aussi à la mode...

*Fougier Eddy, Le monde agricole face à l’agribashing, Synthèse du rapport rédigé pour le compte de la FNSEA Nord Bassin parisien, septembre 2018.