« Les ouvriers de la terre, ce sont les paysans et paysannes »

Ces dix dernières années, le photographe Alexis Vettoretti a arpenté les villages français, afin de rencontrer et de tirer le portrait des paysannes nées dans la première moitié du XXᵉ siècle. Visibles dans l’ouvrage Paysannes*, ces photographies sont le témoin d’existences passées entre la ferme et la cuisine, pièce centrale du monde rural d’antan.

Quelle est l’origine de ce projet photographique ?

Alexis Vettoretti : « Je viens d’un milieu ouvrier. J’ai commencé la pratique de la photographie par des reportages dans les dernières mines de charbon de Roumanie ou encore à Toulouse, dans une fonderie. Photographier ces milieux était une façon de rester attaché à mes origines, puisque je n’étais pas capable de faire de la photographie une pratique totalement artistique. Selon moi, les ouvriers de la terre, ce sont les paysans et paysannes. Bien que venant d’un petit village d’Ardèche, je ne connaissais ce milieu que grâce aux quelques boulots saisonniers que j’avais faits l’été, comme le ramassage des fruits et les vendanges. Lorsque j’ai commencé ce travail sur le monde rural, je suis tombée sur Thérèse, la bergère de mon village. Elle représente un personnage auquel je n’avais pas accès en tant qu’enfant, puisque c’était difficile de créer un échange. Ce jour-là, j’ai eu une conversation avec elle, puis je lui ai demandé si je pouvais réaliser son portrait avec ma chambre photographique. Elle m’a alors accueilli chez elle et ce fut le point de départ. Plus elle me racontait sa vie, plus je comprenais à quel point elle avait été particulière. Cette femme n’a jamais été mariée et a vécu toute sa vie avec son frère et sa belle-sœur dans la ferme qui les a vus naître et qui tombait déjà en ruine en 2013. En tant qu’enfant, puis jeune adulte, je savais que des vies aussi incroyables existaient, mais cette fois-ci, je le découvrais frontalement pour la première fois. J’ai également été marqué par sa posture, son caractère et sa résilience, lorsqu’elle m’affirmait que ‘‘ c’était comme ça, je n’avais pas le choix, je ne vais pas commencer à me plaindre ’’ sans pour autant éprouver de tristesse. »

Comment avez-vous réussi à rencontrer ces femmes ?

A. V. : « Je me rendais dans des villages aux quatre coins de la France afin d’expliquer mon projet à toutes les personnes qui voulaient bien l’écouter. À force, on m’a indiqué des fermes ou des familles. J’ai essuyé plus de refus que d’accords, mais rentrer dans l’intimité, c’est mon travail de photographe et mon fil rouge. »

Une rencontre vous a-t-elle particulièrement marqué ?

A. V. : « Certaines ont été joyeuses, d‘autres tristes. Mais celle qui m’a le plus marqué s’est déroulée en Dordogne, lorsque j’ai rencontré Geneviève, qui avait alors 104 ans et qui est décédée à l’âge de 108 ans. Lorsque je lui ai demandé si elle pouvait rester debout pour que je puisse photographier son portrait, elle s’est immédiatement redressée avec sa canne, alors que jusqu’à présent, elle restait couchée lors de notre conversation. Je travaille avec une chambre photographique, c’est un appareil lourd, posé sur un trépied et qui demande un temps assez long afin de réaliser la bonne mise au point. Elle s’est mise face à l’objectif avec un regard incroyable et une belle présence. Elle n’était pas timide, ni prétentieuse. J’ai connu des rencontres, ponctuées de grands rires, et d’autres, face à une femme seule qui a travaillé toute sa vie sans jamais avoir vu la mer et qui ne voulait pas que je parte, alors que la nuit tombait sur le hameau et que je ne savais pas encore où j’allais dormir… »

Ce projet a-t-il changé ou fait évoluer votre vision du monde rural ?

A. V. : « Je n’avais pas vraiment de préjugés, mais une fascination par rapport à ces personnes qui n’avaient pas de jours de repos, alors qu’un ouvrier pouvait couper une fois par semaine. Finalement, ces paysans et paysannes vivaient dans leur usine. Je suis fasciné par cette force de travail, qui consiste à ne jamais lâcher, ni à s’absenter. Cela me fascinait déjà lorsque je travaillais en saison et que je voyais une vieille dame faire une rangée de fruits avec sa caisse : elle allait vite, loin d’être handicapée par son âge. Voir une telle capacité de travail, c’est fascinant et très respectable. D’ailleurs, je ne comprends pas comment ces personnes ont réussi à construire une vie où seul le travail existait. Dorénavant, les jeunes qui s’installent s’organisent pour avoir des week-ends de libre, tandis que la génération de ces femmes-là devait être à la traite tous les jours, sans exception. C’est un peu absurde de poser un tel regard, puisque je sais très bien que ces paysans et paysannes n’étaient pas à côté de la plaque et réfléchissaient. Le film La Ferme des Bertrand le montre d’ailleurs très bien. »

Comment votre travail a-t-il été accueilli par le public qui est loin de ce monde rural et paysan ?

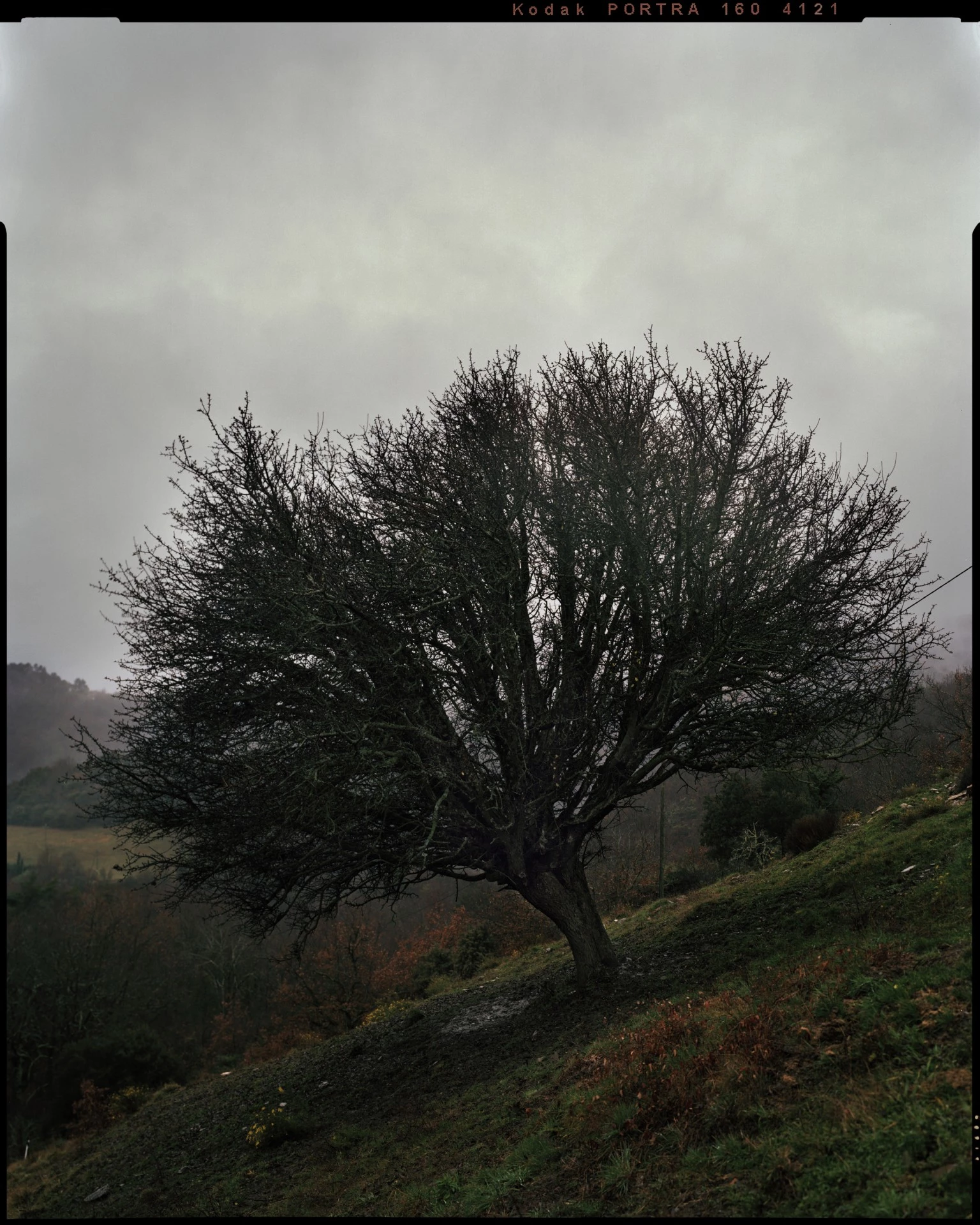

A. V. : « On m’a déjà reproché le fait d’être exclusivement dans les cuisines de ces femmes. Ce à quoi je rétorque que cette cuisine est le cœur de la ferme. Les personnes qui ne sont pas issues du monde rural et de ces vieilles bâtisses ne se rendent pas compte qu’elles ne contiennent pas d’espace de réception ou de salon dans lequel mettre un fauteuil. Ces fermes, ce ne sont pas des maisons qu’on habitait, mais des outils de travail. Tout comme le paysage, qui est perçu différemment par ces générations-là et par un citadin qui part en week-end à la campagne. Les paysans ont façonné ces prairies afin d’y faire pousser des céréales et de nourrir leurs bêtes. »

Propos recueillis par Léa Rochon

*Paysannes est disponible à l’achat dans les librairies ou aux éditions Ulmer : www.editions-ulmer.fr/editions-ulmer/paysannes-999-VET-cl.htm

Des paysages ardéchois aux studios photos parisiens

Alexis Vettoretti a grandi dans un village du sud de l’Ardèche. Sa passion pour la photographie l’a amené à quitter la maison familiale à 20 ans. Après avoir assisté plusieurs photographes, le jeune homme a décidé de se professionnaliser en intégrant l’ETPA, une école de photographie située à Toulouse. Une fois son cursus terminé en 2013, le photographe s’est installé à Paris, où il a notamment assisté le célèbre portraitiste Patrick Swirc. Depuis 2019, Alexis Vettoretti vit pleinement de la photographie et a sorti son livre Paysannes. Une œuvre photographique qui lui a demandé dix ans de travail et pour lequel il a reçu la mention spéciale du prix Camera Clara de la Fondation Grésigny, qui promeut l’emploi de la chambre photographique, ainsi qu’un prix décerné par l’Union des photographes professionnels.

L.R.