Les vins de Bourgogne mis à l’index, et encore plus bientôt, selon l'Ifop

Espérons que vendredi 13 décembre portera chance aux vignerons de Bourgogne. Car, alors que l’assemblée générale du BIVB se faisait vide malgré une bonne conjoncture économique et de beaux projets (techniques, communication…) de l’Interprofession, les quelques chanceux présents à Beaune ont eu droit à deux exposés de haut niveau. Et la Bourgogne a de quoi s’inquiéter et surtout ne doit plus se reposer sur ses lauriers, voire ne pas se reposer sur ses terroirs et ses Climats ?

« Vers une nouvelle culture du vin en France ? ». Tel était le titre de la conférence de l’Institut de sondage Ifop juste après la traditionnelle AG du BIVB (dans notre prochaine édition). Rien de bien nouveau à première vue, tant les prospectives et autres termes générationnels sont galvaudés (baby-boomers, Millenials, X, Y, Z…) à chaque fois qu’un nouveau livre de marketing sort pour Noël. Mais là, on sentait bien que Gaspard Jaboulay marchait sur des œufs et cherchait à ne pas froisser l’assemblée. « Je vais caricaturer un peu fort pour passer des messages, décrivant ce qui se passe dans la tête des consommateurs », prévenait-il, lui qui n’avait pas le temps de rentrer dans tous les détails. Mais pour une fois, si caricatures il y avait, ce n’était plus forcément des signaux faibles des marchés ou des niches commerciales. Le jeune sondeur introduisait un nouveau concept : « les bulles culturelles ». Celles-là mêmes que chacun se fait chaque jour sur Internet, le web, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, l’IA d’aujourd’hui et de demain, sans oublier la presse et les médias d’hier.

Sa synthèse de trois études qualitatives « regarde par-dessus les comportements alimentaires ». En clair, au-delà du déclaratif fantasmé, la réalité. Pas que des Français, soupçonnait-on, dans un monde aux allures de village global mondialisé, car de plus en plus urbain. Il passait vite sur ce que la filière vin sait déjà, « le vin garde une image très positive. Les Millenials et les hommes consomment moins et les moins de 27 ans » encore moins. Tout l’occident suit ces tendances françaises ou américaines, selon vos habitudes culturelles. Mais une rupture franche semble s’être opérée avec « plein de moments où les vins ne sont que peu présents à l’esprit » des consommateurs choisissant d’autres boissons. Les vins « impressionnent », pâtissent de « freins d’identification », voire renvoient des « valeurs » ne correspondant plus à ces clients.

Triple rupture

Pour expliquer ces trois ruptures générationnelles, il détaillait. La première est connue. L’érosion de la transmission familiale est nette. « Les parents transmettent plutôt un discours de modération et ne préparent plus le palais des jeunes. Et même, deux tiers des parents limitent leur consommation en présence d’enfants. Cette absence d’accès au vin dramatise » le produit. Des vins « réservés pour les grands événements » et non dans la vie de tous les jours. Et surtout avec une image « non festive pour les jeunes » qui rattache le vin à des événements « formels issus de la matrice catholique ».

Autre changement d’époque et de style de vie bien connu, la transformation des repas, des assiettes et de la nourriture. « La blanquette de veau générationnelle est en reflux à l’inverse du Ramen et du Bo Bun ». Si vous ne connaissez pas, ce sont des mets asiatiques, popularisés notamment par les mangas et se retrouvant vendu en villes par la diaspora asiatique. Des jeunes urbains qui ont des consommations « nomades », et donc moins à table, oscillant entre fast-food, junk food, assiettes végétales ou avec moins de calories… et tout ceci, sans vin. « Libérez l’imaginaire de vos vins, en les associant à ces mets », conseillait-il en rajoutant une nuance, pas du goût bourguignon, « les jeunes aiment la prédictivité », aiment retrouver le goût qu’ils « ont aimé », de « peur d’être déçus ». Autant dire, que faute de pédagogie au départ, les vins peuvent vite sombrer dans la catégorie « mauvais goût » par erreur. Et expliquer le succès de la bière « moins forte en goût, avec une impression moins cher » et avec une consommation « de groupe », invisibilisant les vins en terrasses. Les vins se voyant là supplantés aussi par les cocktails « sucrés, instagrammables… et ce n’est pas secondaire cette invisibilisation sur les réseaux sociaux ».

La critique des « mêmes »

Tout jeune lui aussi, Gaspard Jaboulay prenait des « mêmes »* d’Internet pour expliquer la culture numérique dominante. Et pour l’amateur de vins, trois catégories se font jour en ligne. Aux oubliettes les vins d’ouvriers ou de soif depuis longtemps, l’amateur du vin aime présenter un CSP +, « avec une vision urbaine et moderne, qui boit entre deux vols à l’international ». L’image suivante est celle d’un « bon vivant, avec une vision traditionnelle et terrienne du vin, avec un béret dans le Beaujolais », caricaturent les sondés. Enfin, et c’est plus nouveau, l’image du « papi », voire de « l’oncle outrancier », dérive potentielle du « bon vivant » mais avec tous les poncifs pour un jeune urbain : « c’est le paysan avec un gros nez rouge, la 4L, bourré tous les jours ». Cette image péjorative est plus particulièrement associée aux vins rouges, moins pour les blancs et pétillants.

Bulles culturelles à percer

Le sondeur mettait en garde les marketeurs et commerciaux, le monde a changé. À l’Ifop, l’Institut de sondage a arrêté de catégoriser par catégorie sociale professionnelle (in) justement. Désormais, il faut « comprendre l’imaginaire » des individus se regroupant dans des « bulles culturelles ». Ainsi, le CSP+ à la « George Clooney » n’a plus forcément une image positive pour certains, qui l’estiment « distant », « trop sophistiqué ».

Toute l’industrie du luxe s’interroge sur ses valeurs antinomiques. L’imaginaire du « bon vivant » est plus simple, voire sympathique, mais peut vite tourner à un « même de Maxime Gasteuil » (humoriste venant de Saint-Émilion, N.D.L.R.). Une sympathie suspecte pour les jeunes de moins de 25 ans, associant vite cette proximité à des excès, d’où vient la figure de « l’oncle outrancier », dont le paroxysme « caricatural » et négatif est celle de la figure de Gérard Depardieu.

Tout un ancien monde s’effondrait dans la salle « sans vous vexer », notait subtilement le sondeur en observant l’âge moyen dans la salle. Mais est-ce mal à l’ère “Me Too”, est-ce grave à l’heure de la « déconstruction » des stéréotypes, est-ce excessif à l’heure du wokisme ? Le sondeur ne répondait pas, mais le choc des générations et des bulles culturelles est bien là. Gare aux cadeaux décevants à Noël. Contrairement à ce que vous imaginez, votre petit-fils de 20 ans a peut-être envie d’apprendre à cuisiner avec un livre (!) de Gastronogeek pour reproduire l’univers des studios d’animation japonais Ghibli.

* image, vidéo, gif sarcastiques

Le durable est-il durable ?

L’ADEME, en partenariat avec l’ObSoCo, a publié son premier baromètre « Sobriétés et modes de vie », révélant une contradiction marquante : si les Français adhèrent largement aux principes de sobriété, ils se montrent peu enclins à remettre en question leurs propres pratiques, pointant plutôt les responsabilités de l’État et des entreprises. L’étude révèle que 77 % des Français estiment que notre mode de consommation nuit à l’environnement. Pourtant, 82 % jugent leur propre mode de vie déjà sobre et ne se sentent pas concernés par les excès qu’ils perçoivent chez les autres. Seuls 28 % des sondés admettent « consommer trop », une proportion étonnamment faible face à la représentation médiatique des enjeux climatiques actuels. Ce décalage questionne la perception des citoyens vis-à-vis de leur impact réel. Car, selon le baromètre : 83 % des automobilistes estiment utiliser leur voiture « en adéquation avec leurs besoins » ; Un Français sur deux achète en seconde main, motivé avant tout par des raisons économiques (76 %) et si 24 % des consommateurs de viande estiment en manger trop, la réduction reste plus souvent liée aux économies qu’à l’environnement. L’étude souligne donc que les pratiques sobres sont souvent dictées par des contraintes financières plus que par une démarche volontaire. Ainsi, malgré une critique sévère du modèle consumériste, les efforts personnels apparaissent limités et souvent justifiés par des contraintes extérieures.

La féminisation, l’avenir des vins de Bourgogne

Le mot n’a même pas fait frémir la salle, preuve qu’il est rentré dans les mœurs. La directrice du pôle Communication au BIVB, Virginie Valcauda a évoqué la nécessité de « déconstruire l’image que la bouteille lourde est un gage de qualité », en parlant de la nouvelle campagne de communication de l’Interprofession qui se déploie actuellement dans les gares (Paris, Lyon, Dijon…), dans les médias traditionnels et à maintes reprises « online ». Déconstruire non pas dans le sens, défaire dans le dictionnaire, mais dans le sens, de la capacité d’un individu à se questionner pour mieux s’émanciper de certains stéréotypes ou concepts. Et c’est là ou la deuxième intervention d’Olivier Jacquet (lire encadré) venait totalement résonner avec ce verbe et la grande histoire des AOC et des vins de Bourgogne.

Mais alors quels sont les freins à lever et les pistes pour demain conquérir les nouvelles générations ? Gaspard Jaboulay invitait la filière à lever le frein « des vins qui apparaissent complexes ». « Le client lambda ne parle même pas de cépage. Un Climat lui parait un concept si lointain ». Tout l’inverse donc de ce qui a fonctionné et fonctionne encore sur les clients actuels, vieillissants, amateurs des vins de Bourgogne. Mais plus le temps passe, plus les jeunes générations se divisent en deux catégories, pas équivalentes. Soit, ils s’en détournent, soit « lorsque le jeune veut rentrer dans ce club fermé, il craint un moment gênant, le syndrome de l’imposteur » ne s’y connaissant pas comme il voulait ou faisait croire. « Cela vient parasiter le moment de consommation », voire « remet en cause la masculinité de l’Homme », car plus fréquent au masculin, qui se met ou qui « a la pression au moment de goûter » un vin pour dire s’il est bon ou non au restaurant ou entre amis. corollaire inverse à cette « virilité » douteuse, « les Femmes ont moins cette attitude et donc ont une consommation plus sereine, sans avoir à devoir chercher à décrire, parler du produit. Elles aiment juste le goût du vin » et ne s’embarrassent pas d’explications, sans subir la pression de la société dorénavant, les jugeant moins sur leurs comportements. On comprenait que l’Ifop invite à « décomplexer » les Hommes à leur tour. « Dans l’imaginaire, un Homme doit aimer le vin rouge, pour faire connaisseur, mais beaucoup préfèrent d’autres couleurs ». Il appelait donc à « dédramatiser », voire s’éloigner du côté « franchouillard » des traditions. Les consomm’acteurs ayant tendance à « tout politiser » et classer « l’alcool à droite » de l’échiquier politique.

Il revenait également sur la notion de « bulles culturelles » se forgeant lors de « l’adulescence, cette zone grise entre enfance et adulte ». Il prenait l’exemple des jeux vidéos qui désormais font partie de la vie de cette génération d’adultes « pour le reste de leur vie ». Car, ces générations « embarquent tout au long de leur vie » leurs codes d’adulescents, fruit d’un mélange de « bulles culturelles » entre enfance et adulte. « Pour d’autres, ce qui est valorisant est le sport et la sobriété est une esthétique de vie, notamment pour les CSP + », faisait-il quand même un parallèle socioprofessionnel ou du moins en termes de pouvoir d’achat. C’est pourquoi, l’Ifop continue de tester l’image des vins nolow (à faible ou sans alcool) qui ne « donnent pas encore de retours positifs » mais pourraient être une future porte d’entrée aux vins donc, faute de mieux. Ce qui amenait une réflexion dans la salle d’un négociant, ayant avant travaillé dans les spiritueux : les tendances de consommation « venaient avant des marques les plus chères, alors que maintenant, les tendances viennent du bas », de la rue, ce que les marques de luxes essayent désespérément de suivre, pour paradoxe, rester à la mode.

De plus, les « bulles culturelles ne fonctionnent plus de façon pyramidale », prévenait Gaspard Jaboulay. Elles n’ont pas de lien évident entre elles ou alors de manières incompréhensibles ou imprévisibles au quidam. Il concluait non pas en appelant à la révolution, mais invitait chacun « à se renouveler », trouver des codes communs entre « la France d’antan et celle de maintenant ». Et pourquoi pas exprimer sa propre bulle culturelle ? Mais pour la Bourgogne viticole en général, et ses appellations traditionnelles, « attention, à la fuite en avant au risque sinon de vous retrouver cornerisés ». À l’image de la campagne du CIVC sur les Champagnes, le BIVB a lancé une nouvelle campagne de communication avec des codes résolument modernes et « transgénérationnels ».

« Le goût de terroir était péjoratif »

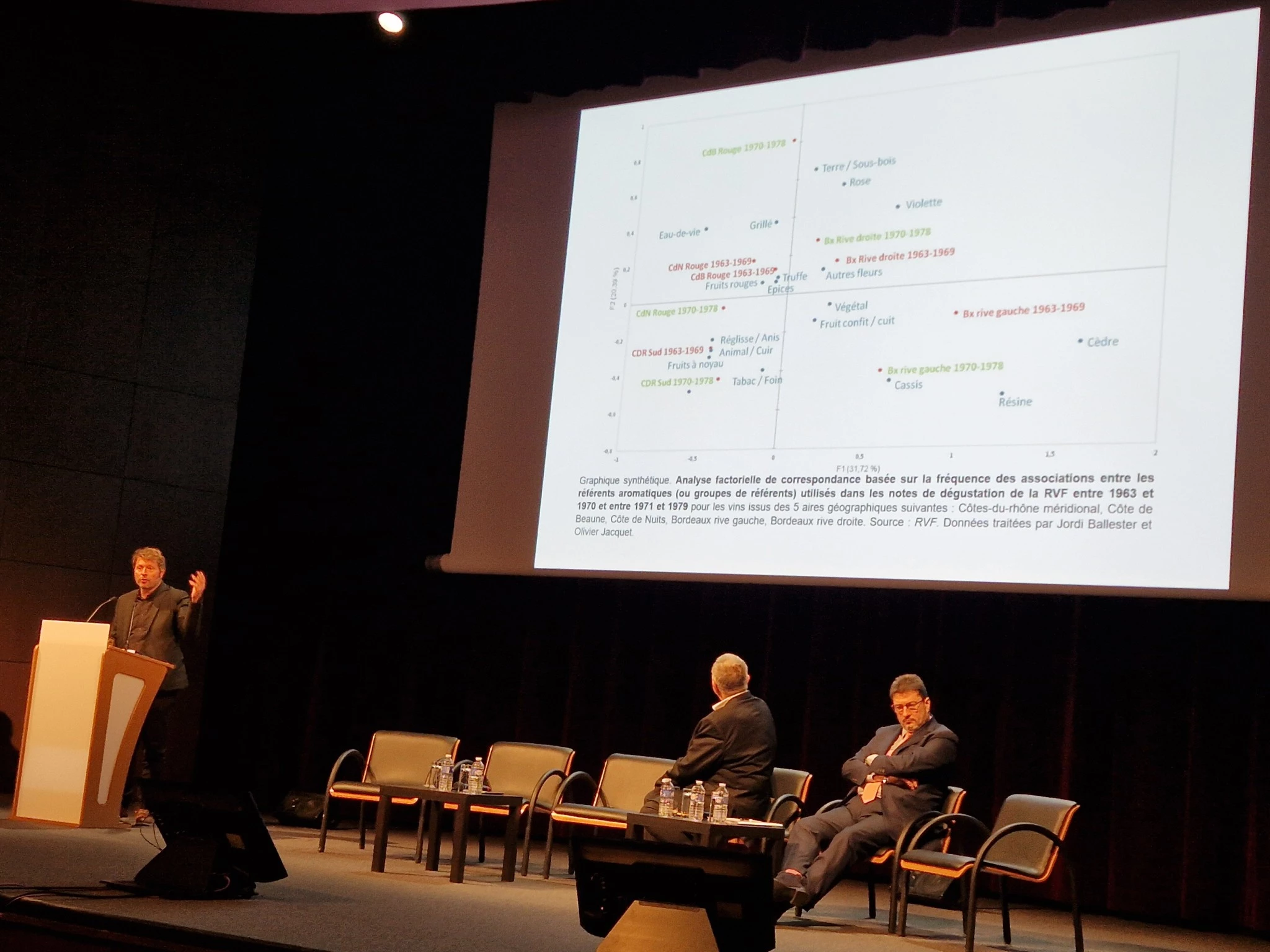

Il aurait pu utiliser le mot « déconstruire » mais il n’y a certainement pas pensé. Pourtant, dans son livre aux presses universitaires, « le goût des vins d’origine : Genèse, construction et triomphe des AOC au XXe siècle », Olivier Jacquet a étudié de long en large pendant dix ans la construction des AOC, dans le cadre de la Chaire Unesco « Culture et Traditions vitivinicoles », le plus grand bouleversement de l’histoire moderne des vins. « Le goût de terroir était péjoratif au XIXe s. ». Le terroir étant d’ailleurs rarement utilisé dans les descriptifs lors des dégustations d’antan. La notion de « typicité » n’apparaît qu’en 1966 dans la Revue des vins de France. Car, avant les AOC, au XXe s., le « négoce domine » avec des vins d’assemblage. L’histoire est connue et écrite. En crise, les viticulteurs cherchent alors à sécuriser leurs ventes : avec les appellations d’origine contrôlées, les coopératives et les mises en ventes directes. Mais ce qu’on connaît moins, et que ce livre dévoile, c’est l’ancienne « norme » des vins qui régissait alors le négoce. « Il n’y avait pas de contrôle spécifique des assemblages et les négociants jouaient sur un système d’équivalence de l’idée qu’on pouvait se faire d’un Richebourg » et, pour avoir les volumes à commercialiser, ils se permettaient de prendre des raisins venant d’autres parcelles alentour, voire ailleurs, voire même de très loin… Car, jusqu’en 1935, avant la « singularité des AOC », pour qu’un vin « se distingue » qualitativement, il fallait surtout « monter le degré alcoolique ». Le réchauffement climatique alors n’étant pas encore suffisant si l’on peut dire. « Le degré d’alcool est alors fondamental pour les vins de consommations courantes », aboutissant à des progrès techniques (égrappage, filtrations, contrôle des températures fermentaires…) et à des analyses « rationnelles », de l’alcool et des acidités volatiles.

« Mais, le consommateur ne comprend pas les AOC », de l’INAO naissante qui prend des critères géopédologiques, avec des experts agronomes, géologues, pédologues… Toute ressemblance avec le dossier Bourgogne-Beaujolais encore aujourd’hui n’est peut-être pas une simple coïncidence. « Le consommateur fait alors confiance au savoir-faire d’assemblage du négoce et pas aux agriculteurs et aux goûts de terroir qui ne prend pas du tout ». L’idée alors pour imposer les AOC est de « faire l’agrément » des vins. Les vignerons « vont s’obliger » à donner un agrément pour savoir si un vin a le droit de mentionner l’appellation. Se crée alors tout un vocabulaire, inventé notamment par le père de la dégustation organoleptique, Jules Chauvet à la Chapelle-de-Guinchay, vocabulaire qui décrira plus tard la notion de « typicité ». Les médias traditionnels de l’époque s’en emparent et diffusent la notion. « Les consommateurs vont alors comprendre le goût de terroir et les AOC vont décoller », résumait-il à grands traits.

Une belle « déconstruction » d’un imaginaire à un autre, mais avec un écueil, celui d’une société en plein exode rural, en pleine industrialisation et urbanisation, cherchant peut-être à retrouver cette « madeleine de Proust » des campagnes qu’ils avaient connu. Aujourd’hui, les nouvelles générations d’urbains n’ont jamais connu la campagne, hors vacances. Alors que la crise du début du XXe siècle a donc « opposé » vignerons et négociants, la réussite future de la Bourgogne sera de construire des valeurs communes durables. Et c’est bien en cela que ce livre méritait d’être récompensé du prix CHVV (Centre d’Histoire de la Vigne et du Vin), remis à Michel Rapiteau et Olivier Jacquet.