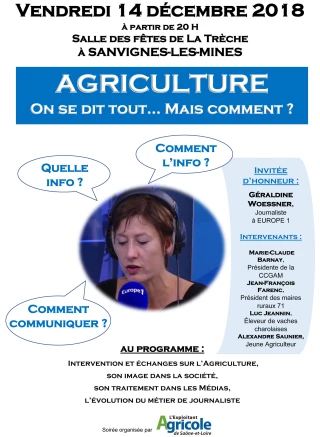

Soirée débat du 14 décembre à Sanvignes-les-Mines sur la dérive des informations autour des questions agricoles et viticoles

Journaliste, ayant travaillée dans de nombreux médias nationaux et à l’étranger, Géraldine Woessner viendra le 14 décembre à Sanvignes-les-Mines pour parler de la fabrique de l’information. Et notamment autour des questions agricoles et viticoles. Une soirée que vous propose votre journal L’Exploitant Agricole de Saône-et-Loire.

Ayant grandie dans l’Ain et en Saône-et-Loire, Géraldine Woessner ne se destinait pas au journalisme initialement. Après des études d’Histoires et une courte expérience en bibliothèque, elle se rend compte préférer être sur le terrain. Pour concilier son penchant littéraire, elle s’inscrit dans une école de journalisme. Ses débuts se feront dans une revue parlementaire. « Je grenouillais » dans les arcanes du pouvoirs à Paris, se souvient-elle. En parallèle, Géraldine Woessner réalisait des « piges » (des commandes d’articles ou reportages) pour RMC, Radio France, BFM… Son talent est très vite reconnue et elle obtient le prix de « meilleure jeune journaliste » attribuée par la profession. En 2005, elle fait partie de l’aventure BFM et suis plus spécifiquement les sujets politiques. En 2009 pour suivre son compagnon au Canada, elle décide de monter sa « boite de production » et vend des reportages aux télévisions et journaux Français (BFM TV, AFP, Le Parisien, La Croix…). Nouveau déménagement familial, à New-York cette fois, en pleine élection de Donald Trump, elle est alors la correspondante permanente pour Europe 1, M6 ou encore TF1.

Fact checker

A son retour en France en 2016, au poste de « Fact checker », chargée donc de vérifier les affirmations (en réaction aux Fake news) à Europe 1, Géraldine Woessner fait un triste constat de l’évolution des rédactions nationales. Sans « vrai modèle » sur Internet, les journalistes sont dans des situations « plus précaires » qu'avant et « s’épuisent à courir » après les "sujets" des chaines d’informations en continue. Les services d’investigation ont disparu. Pourtant, elle croit à l’intérêt – comme dans le monde anglosaxon – pour chaque média « de trouver une manière de se distinguer », « d’aborder les faits et les différencier du commentaire ».

« Je m’impose comme discipline de me renseigner sur des sujets austères, prendre le temps, avant d’interroger des gens aux intérêts divergents », pour ne pas dire lobbys, terme connoté aujourd’hui selon elle. Mais tous les journalistes s’imposent-ils cette rigueur, ce travail et cette déontologie ? Sans critiquer, « chacun croit savoir mais ne sait pas », répond-elle au delà des journalistes. Un mal qui touche maintenant tout le monde. L’ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit, analysait Aristote déjà. Chacun de nous pouvant être les trois à la fois. Son métier de « journaliste fact checker » confirme à Géraldine Woessner que « trois fois sur cinq, mes idées reçues tombent », ce qui rend « humble ».

Glyphosate et chiffres du Sri Lanka

D’ailleurs, au sujet du glyphosate et des « morts » liés à ce pesticide décrié, elle a remonté la source du chiffre de « 200.000 morts », répétés dans de nombreux reportages et rapports. « La source est une étude sur les suicides dans un hôpital au Sri Lanka. Ensuite, tout le monde le répète. Pourtant, il n’y a pas eu d’étude depuis non plus ». Elle voit là un « manque de formation scientifique » global - des élus aux publics – mélangeant risque, danger, bénéfices…

Rajouter à cela, une récupération politique et une envie de reconnaissance de la part de certains journalistes : « Il y a des scandales avérés et toute une population de journalistes cherchent ce genre de scoops ». Mais sans forcément travailler les dossiers : « sans lire les rapports complexes mais en préférant interviewer quelqu’un qui vient lui expliquer de façon prémâchée ». D’où le succès des communiqués venant des ONG, « repris systématiquement ». Elle déplore d’ailleurs le « noyautage » par la sphère publique qui empêche aussi les journalistes d’accéder à des données publiques encore trop peu précises.

Impression d’omniprésence

Au sujet du veganisme, c’est encore une autre approche médiatique avec « beaucoup de petites émissions qui créées une impression d’omniprésence médiatique », mais qui desservent collectivement l’approche journalistique du reste de la chaine. Autre « dérive » : des journalistes vont chercher sur les réseaux sociaux des sujets et font venir des invités pour l’illustrer mais surtout pour essayer de faire de l’audience. « On ne va plus chercher à tendre vers la vérité ». Une réalité inquiétante qui « dépasse l’agriculture ». Géraldine Woessner fait ainsi le lien avec « la montée en puissance des théories du complot sur les pesticides, les vaccins… », bref, dans tous les domaines. Les politiques commencent à se saisir du sujet, pour défendre les institutions et la démocratie, comme en témoigne les interférences, via les réseaux sociaux, d’autres pays dans des élections. « Il faut stopper ce côté irrationnel », alerte-t-elle.

C’est tout l’objet de sa venue et de celle de Marie-Claude Barnay et Jean-François Farenc, respectivement présidente de la CCGAM et président des Maires ruraux de Saône-et-Loire qui débattront avec Luc Jeannin, éleveur de Charolais. Un long temps sera dévolu aux questions et échanges avec la salle, le vendredi 14 décembre à partir de 20 h à Sanvignes-les-Mines.